Пушкинский студгородок в Останкине

это эссе написано на основе моей статьи в журнале «Московский Краевед» №5

Спасибо главному редактору журнала Михаилу Коробко за помощь.

Студгродки

Студенты со дня основания Московского университета жили неприхотливо. Снимали дешёвые квартиры. Достаточно вспомнить легендарную Козиху — неприхотливый район у Патриарших Прудов, “Латинский Квартал”. Это сейчас Патрики район элитный, а ещё в начале XX века писатель Петр Константинович Иванов характеризовал его как место, где «пьяное веселье рука об руку с вечной нуждой»[1].

Иногда по договоренности с домовладельцами жильё устраивалось в доходных домах. Так, например, знаменитая “Нехорошая квартира” М.А. Булгакова — это бывшее общежитие Высших женских курсов В.И. Герье[2]. Со временем, для студентов начали строить общежития, но тоже в местах недорогих, как, например, общежитие имени императора Николая II при императорском Московском университете на Большой Грузинской улице[3].

Но после революции жить студентам уже было негде — в Москве, после первой мировой и гражданской войн, переполненной беженцами, и так был жилищный кризис. И тогда постепенно возникли студенческие городки и огромные общежития, зачастую в стиле конструктивизма: на улице Орджоникидзе, городки Сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева на Лиственничной аллее, конструктивистский городок Московского энергетического института в Лефортове на месте Анненгофской рощи и несколько других. И хоть конструктивистские здания дешевле построенных по классическим технологиям, ресурсов все равно не хватало. В Сокольниках бывший Екатерининский богадельный дом[4] превращается в Центральный городок Наркомпроса, а на северной окраине Москвы строятся два крупных наркомпросовских студенческих городка барачного типа: Алексеевский (или Ново-Алексеевский) и Пушкинский.

Ново-Алексеевский студгородок располагался в селе Алексеевском, юго-восточнее от современного места гостиницы «Космос», сооруженной к московской олимпиаде. А вот Пушкинский студгородок находился в Пушкинском. Но где же было это загадочное Пушкинское?

Пушкинское в Москве

В 1937 году в Советском Союзе широко отмечался юбилей смерти Пушкина, ставший грандиозным литературным праздником, сопровождавшийся уникальной цензурно-идеологической паранойей. Тогда же появились несколько московских топонимов, связанных с Пушкиным, один из них — “Пушкинское”.

Мало кто помнит, что так стало называться Останкино. Оно было переименовано в Пушкинское в ознаменование 100-летней годовщины со дня смерти А. С. Пушкина даже не Моссоветом, а самим Центральным исполнительным комитетом СССР[5]! По легенде собирались переименовать не Останкино, а Остафьево, но машинистка допустила опечатку и не повезло Останкину[6]. Но в документе очень четко написано, что должно быть переименовано Останкино в Москве. Тут ошибки быть не может. Именно поэтому на карте Москвы Мосгеотреста 1952 года улицы, называющиеся Останкинскими, находятся в Пушкинском. К счастью, знаменитый дворец-музей, связанный и с именем Пушкина, остался Останкинским.

Название Пушкинское местные жители не любили, особенно старые москвичи. Оно, что называется, не прижилось. Однако два значимых объекта долго продолжали называться Пушкинскими – это Пушкинский студгородок, в народе Пушгородок или ПСГ и Пушкинский рынок, находившийся рядом с ним. Кроме того, существовали и проезды Пушкинского студгородка, хотя его бараки имели самостоятельную нумерацию, не связанную с этими проездами….

Пушкинский или Зелёный студгородок в Останкино

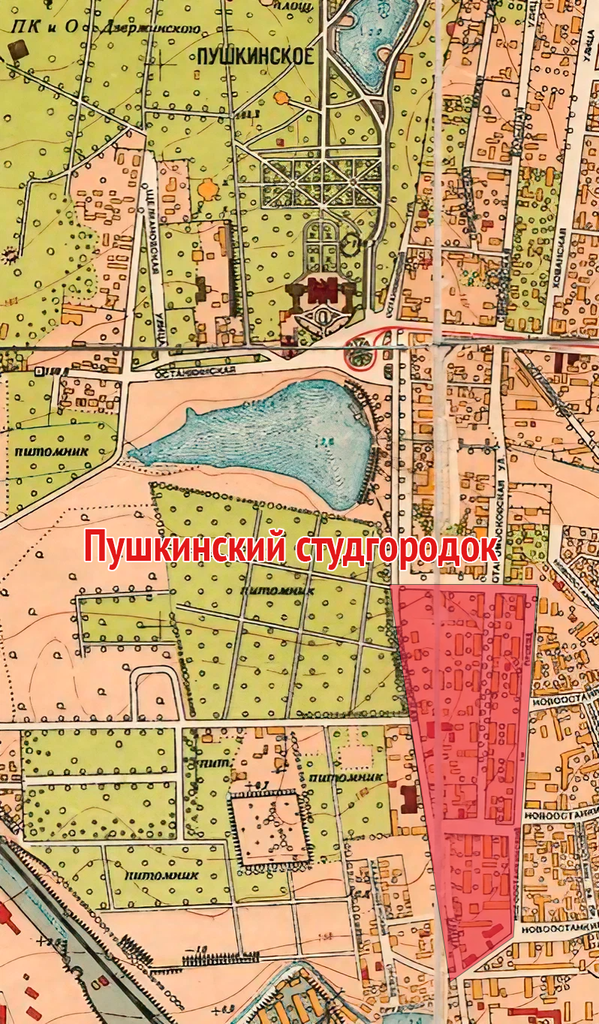

Располагался Пушкинский студгородок между современными улицами Нововомосковская и Аргуновская, а северной стороны сейчас проложена улица Академика Королёва, которой раньше не было. Сейчас на этом месте находится телецентр НТВ и огромное здание института цветных металлов, ныне бизнес-центр.

Место это было заболоченным и не слишком пригодным для жизни. «Студенческий городок выстроен в местности, которая после e каждого дождя превращается в вязкое болото. Весной и осенью болото становятся непроходимым»[7], — писал в газете «Вечерняя Москва» житель городка И. Асаров.

Надо сказать, что студгородок возник до пушкинского юбилея и первоначально именовался Зеленым студенческим городком Наркомпроса. В 1932 году он стал действительно зеленым. Администрация выкрасила все его постройки в зеленый цвет[8]. По месту расположения городок также часто называли Останкинским.

Считается, что студгородок был выстроен в 1932-1933 годах[9]. Однако, есть основания полагать, что он появился раньше, так как И. Асаров сообщил, в газете «Вечерняя Москва», что в том году наконец был уложен тротуар, следовательно в предыдущий год или годы жили без тротуара, что в болотистой местности было крайне проблематичным. Тротуар ситуацию в лучшую сторону не изменил и был деревянным и очень плохо сделанным. «Что это получился за «тротуар» хорошо знают студенческие ноги. Аршинные щели и прыгающие доски сторожат их на каждом шагу. Нечего и говорить, что с наступлением темноты этот тротуар становится непроходимым. Обитатели городка рады, что уложен он только на одной улице»[10].

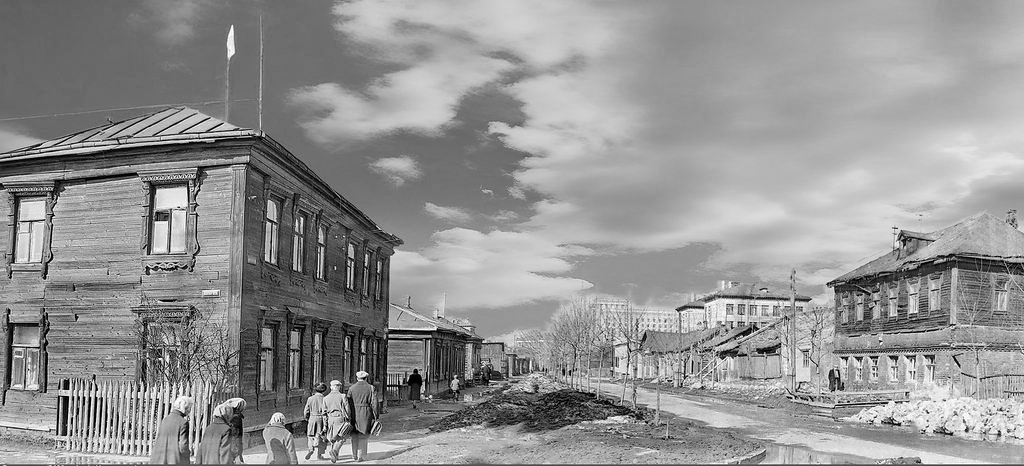

Архитектура городка была самая непритязательная: длинные деревянные двухэтажные бараки и дощатые хозяйственные постройки между ними. Стены бараков представляли собой дощатую конструкцию, внутри которой засыпался шлак, снаружи доски обшивали дранкой (узкие рейки) и штукатурили. Газета Вечерняя Москва в 1932 году сообщает[11]

«Останкинский студенческий городок. Здесь на окраине Москвы в течение нескольких месяцев возникли улицы двухэтажных деревянных домов. Это особые дома. Они собираются из больших, заранее заготовленных стандартных щитов. Характерная деталь. Когда строят обычный тесовый дом, то железным молотком заколачивают гвозди «обшивают» дом тёсом. А здесь, в студенческом городке, орудуют не железными, а увесистыми деревянными молотками, которыми пригоняют щиты, образующие стены дома.»

Всего было выстроено 28 бараков, по 32 комнаты в каждом. В одном из них половина первого этажа использовалась как детский сад. Позднее количество бараков сократилось, некоторые сгорели.

Поэт и переводчик Асар Исаевич Эппель, бывавший здесь, оставил нам чудесное описание устройства такого вида жилья. Вот что он пишет в своей первой книге «Травяная улица»[12] в новелле «Бутерброды с красной икрой».

«Барак есть продолговатое двухэтажное строение с двумя входами по фасадной стороне, двумя деревянными лестницами на второй этаж и низко сидящее на грунте. Это плохо выбеленная постройка под черного цвета толевым покровом, в которой ходят, сидят, лежат и из которой выглядывают люди.

Длину барака установить сейчас будет нелегко, а ширину вспомним просто. Поскольку штукатуренные стены внутри себя всего-навсего сруб, то барачный торец не мог быть шире семи или восьми метров; верней сказать, ровно таким и был — это долгота строевого бревна. Значит, в сказанные метры укладывались длинные стенки двух комнат плюс ширина коридора. Кладем на последний полтора — и на каждую комнату остается по два с половиной. Все правильно! По ее длине сразу поместится рабфаковская койка — два метра, а в изножье или изголовье койки — тумбочка, в которой рабфаковец мог держать свой «Анти-Дюринг» или зачитанную книжонку с волнующим, но мелкотравчатым названием «Без черемухи».

Очевидно, что расчёты Эппеля изначально отталкиваются от ложного посыла, что дома были рубленными из строевых брёвен. Однако дома были щитовые, а значит не ограничены длиной строевого бревна. Коридоры, судя по сохранившимся фото, были шире, указанных ниже, полутора метров.

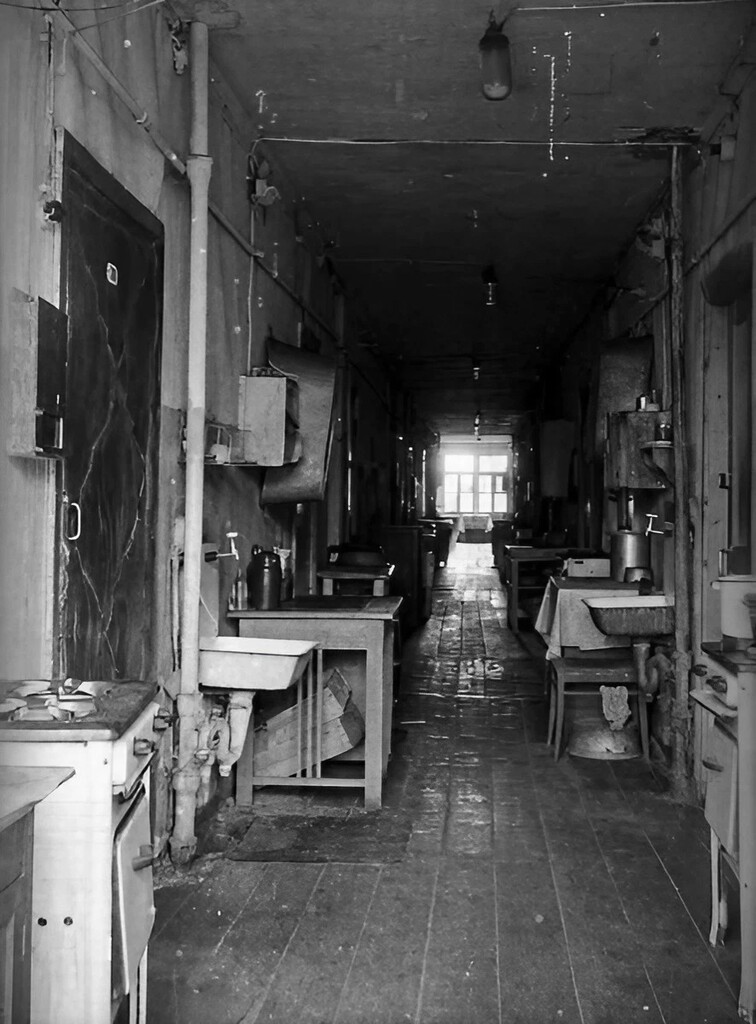

Внутри бараков на весь этаж были коридоры с окнами в торцах. На каждом этаже было по 16 комнат. Отдельных кухонь и ванных комнат не было. Объединяла этаж, возникшая произвольно, общая кухня вдоль стен длиннущего коридора с шестнадцатью кухонными столами и соответственно помойными ведрами. Вот как вспоминал Асар Эппель эти коридоры:

«Итак, на каждом этаже — полутораметровой ширины коридор, а по обе стороны — выходящие в этот коридор, протянувшиеся вдоль своих коек комнаты, а в комнатах людей, детей и пожитков — битком.

Коридор, он же кухня, совершенно бесконечен, ибо под потолком его, коптя, как керосинки, горят одни только две желтые десятисвечовые лампочки, а кошмарные в чаду и стирочном пару светотени от многих различных предметов создают без числа кулис и закутков, и все размыто сложного состава вонючим, мутным воздухом.

В общем, чад и смрад, а по стенам — корыта, лохмотья на гвоздях, корзины из прута, двуручные пилы, завернутые в примотанные шпагатом желтые, пыльные и ломкие газеты, на полу — сундук на сундуке, крашенные белым столики с висячими замками, табуретки, волглые и отчего-то мыльные, на каковых тазы под рукомойниками.»[13].

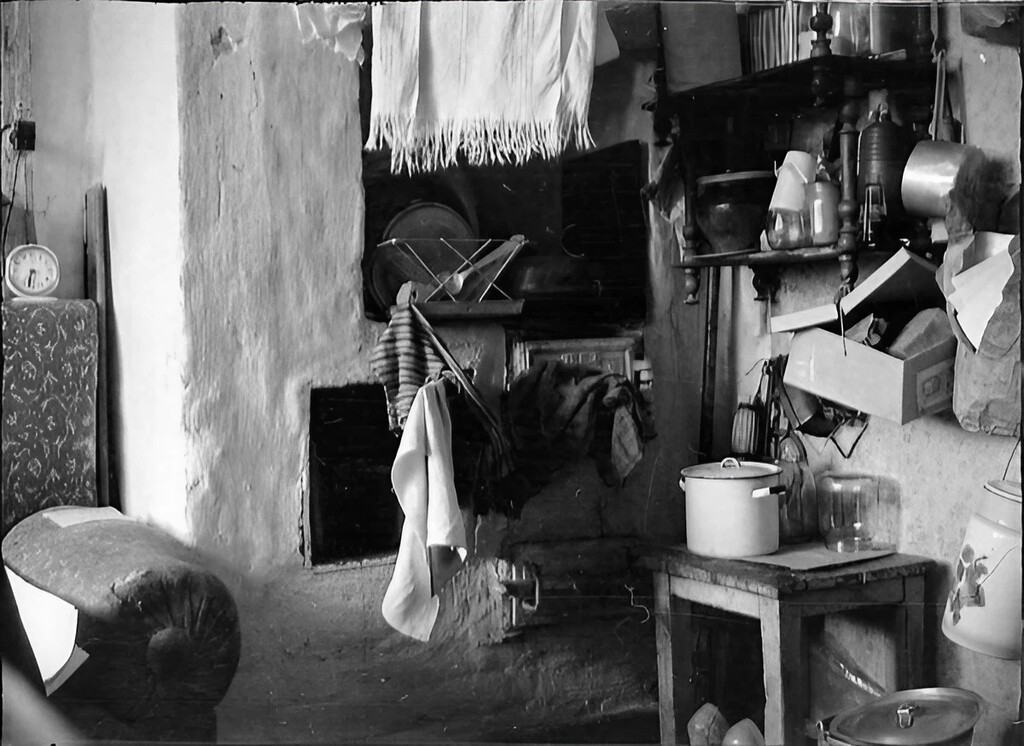

Отопление, как и во многих домах в Москве было печное. Благо дровяной рынок был совсем рядом со студгородком. Для подвоза дров предусматривался грузовик. Готовили на керосинках, примусах и керогазах. Опять же за керосином ходить было не далеко – в лавку при Пушкинском рынке. По воспоминаниям отопление и керосин лежали на детях. Они ходили за керосином и первый такой поход был своеобразной инициацией перехода во взрослые. Дрова же возили мальчишки на саночках (когда не было общественного подвоза на машине) и даже образовывали «мафию» по подбору лучших дров. Печка занимала целых 2 квадратных метра и так небольшой комнаты. Дровяные сараи сохранялись до самого сноса городка и использовались как кладовые.

Ванных и душа в бараках не было. Поначалу не было и воды. За ней приходилось идти на колонку, а кроме того, и выносить грязную воду. Впрочем, так было и в большинстве старых домов в Москве.

Мыться ездили в баню или ходили с этой целью в гости. Вот что вспоминает про это Владимир Фёдоров в эссе «Останкинские помывки»[14]:

«В послевоенное время, когда Москва бурно разрасталась, активно заселяя свои окраины, особым образом встал вопрос о чистоте и гигиене огромного притока граждан. Если в общежитиях и на предприятиях, ты мог где-то помыться в душевой, то для семейных людей это была одна из основных забот. Вшей и блох хватало во всех общественных местах.

Устраивались, как могли, дома с тазиком и подогретой в ведре водой, намыливали детям голову и попу, для себя же отгораживались занавесками и раздвигающимися ширмами.

Люди ходили мыться по особому графику к знакомым или родственникам, обеспеченным ванными или душевыми, если конечно не возражали соседи. Так и говорили:

— Пойду в гости к тетке попьем чайку, ополоснусь…

Но в основном надеялись на свой помывочный день недели, в ближайшей от твоего дома бани. Их было не так и много, — новых бань в то время не открывали, оставались в распоряжении только те, которые находились в местах старинной застройки, например в моей памяти, рядом с бывшим селом Алексеевским, в десятках метрах от Ярославского шоссе.

Приехать туда, я — мальчишка, мог на трамвае, идущим от конечного круга, по Первой Останкинской улице, с интересом, разглядывая в окне заросшие деревьями крепкие одноэтажные избы и удивительные дачи с мансардами, давно ушедшей деревянной дачной Москвы».

В.Р. Федоров имел в виду Марьинские бани, которые находились даже не в Останкине, а в Марьино[15]. На остановке Старо Алексеевской, нужно было сойти с трамвая и, не переходя шоссе, двинуться в сторону одноименной бани по коротенькой Срединной улочке. Она шла к заводу «Калибр», расположившемуся среди уцелевших домишек бывшей, когда-то деревни Марьино на Малой Марьинской улице (ныне улица Годовикова, д. 9). До бани, оставался пройти небольшой отрезок пути, примыкающий к высоким грязным стенам, скрывающих за собой какие-то промышленные здания. Да и сама баня напоминала одноэтажный производственный корпус. Кстати, именно в эти же бани ходит альтист Данилов — герой одноименной книги Владимира Орлова. У Данилова в какой-то момент крадут альт работы скрипичного мастера Альбани и именно в этих банях ему их предлагают его выкупить.

Общественные туалеты были во дворах бараков — выгребные и холодные на 12 мест, разделённые пополам на мужские и женские с прилепившимся к ним выгребным ящиком для помоев. Вот как вспоминает о них Иосиф Самуилович Шкловский: «Так называемые «удобства» находились за пределами бараков и были выполнены в традиционном российском «вокзальном» стиле. До сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю эти «домики», особенно зимой, когда существенным элементом их «интерьера» были специфического состава сталагмиты…»[16] Надо отметить, что самые хитрые ходили в тёплый туалет у входа в парк на трамвайном круге, который сохранился до наших дней.

Была в студгородке кое-какая инфраструктура и сервис: дешевая столовая, маленький магазин, небольшая амбулатория площадью всего 30 квадратных метров, несколько спортивных площадок с прокатом инвентаря. (спортинвентарь выдавался любому с пропиской в городке), дровяные сараи и гараж под два грузовика, для подвозки дров, инвентаря и различных грузов, библиотека с читальным залом в старой избе, сооруженной, по видимости, ещё в XIX веке, когда здесь было дачное место, домоуправление и почтовое отделение, занимавшие здание с башенкой, возможно также бывшую дачу. В корпусе № 3 находился приемный пункт Дзержинской артели Коопремонт, принимавшей в починку и окраску обувь[17].

В 1937 году под окнами 9 корпуса, где жили преимущественно, семьи с детьми Дирекция студгородка устроила танцевальную площадку. Радиофицированный патефон играл на площадке каждый вечер с 10 часов до часу ночи[18].

Была и начальная школа. Она находилась за пределами студгородка на территории усадьбы Останкино. Она находилась в старом деревянном здании, которое считали бывшим домом управляющего. Чуть позже по соседству возвели две семилетние школы.

Транспорт в Пушкинском студгородке

Поскольку студгородок находился на дальней окраине, то пешком, как от Козихи до университета было уже не дойти. Спасал трамвай. От расположенного рядом трамвайного круга на трамвае можно было доехать в центр, хоть это и занимало, порой, много времени. Иосиф Самуилович Шкловский вспоминает об этом так:

«Совершенно убийственным был транспорт: трамваи 17 и 39 еле плелись, первый – до Пушкинской площади, а оттуда до центра – пешком, второй – до Комсомольской площади, а затем – в метро. Не забыть мне лютые зимы в обледенелых, еле ползущих и подолгу стоявших на Крестовском путепроводе, трамвайных вагонах. Поездка в один конец иногда занимала до полутора часов. Конечно, жизнь в городке не отличалась особым комфортом, но и самом «городе» условия зачастую были немногим лучше».

Особенно тяжело досталось рабфаковцам, когда некоторые учебные заведения перевели на Ново-Девичье поле. Приходилось ехать на двух трамваях более двух часов в один конец.

По мемуарам Иосифа Самуиловича Шкловского[19] в Пушкинском городке жили, кроме рабфаковцев и студентов-физиков студенты-историки, которых он поражал на спор памятью на даты и имена. И конечно И.С. Шкловский помнил усадебный парк, строительство ВСХВ и студенческие забавы вдали от деканатов и вузкомов.

Однако в студгородке обитали не только студенты. В частности, там жили строители, сотрудники наркомата топливной промышленности и других ведомств и члены их семей. Один из незаконно репрессированных жителей городка Эдуард Станиславович Амбражевич был механиком во 2-м московском автобусном парке (корпус 6, комната 14, расстрелян 8 октября 1937 года). Другой, художник, Андрей Иванович Боцех, хоть и имел отношение к Нарокомпросу, но студентом не был, он работал в изостудии городского Дома пионеров на улице Стопани (корпус 25, комната 16, расстрелян 4 декабря 1937 года).

В Ново-Алексеевском студгородке также жили не только студенты. По нему мне даже удалось найти постановление Совнаркома РСФСР от 2 нюня 1933 года N 532 «О заселении неучащимися отдельных домов в Ново-Алексеевском студгородке». Полагаю, что наверняка есть подобный акт и по Пушкинскому студгородку, тогда еще Останкинскому. Кроме того, существует Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 11 июля 1933 года «О переселении посторонних лиц из помещений учебных заведений и научных учреждений Наркомпроса в гор[оде] Москве в дома, закрепленные за Наркомпросом в Ново — Алексеевском студенческом городке», то есть люди, которые по каким то причинам проживали в наркомпросовских зданиях в центре города, но не имели отношения к Наркомпросу, были выгнаны на окраину…

Часть жителей Пушкинского городка во время войны была мобилизована, часть уехала в эвакуацию. Тем не мнее жизнь в городке продолжалась. В 1943 году в нем была организована одна из первых в Ростокинском районе детских комнат. Родители могли оставлять в них детей на попечение педагога[20]. Библиотека в студгородке, носившая номер 35, к 1944 году была запущена, стены покрылись пылью. Ее в день посещало не более 10 человек.

В 1944-1945 годах в городок стали возвращаться эвакуированные и мобилизованные. Их комнаты оказались были разграблены, по крайней мере некоторые, как мне говорили….

«После войны, многие студенты не вернулись, и заселялся уже другой народ, студенческий городок становился обычной мещанской слободкой на окраине Москвы. Бывшие студенты, оставшиеся в живых, их дети и жены, вернувшиеся из эвакуации, вновь селились в этом городке, но уже в качестве нужных Москве специалистов, прошедших стажировку на войне, и согласных на ограниченные права жителя бидонвиля», — писал Владимир Рувимович Фёдоров[21].

Только после войны в студгородок провели газ и воду, причем не сразу. В 1953 году жители корпуса № 1 Пушкинского студенческого городка жаловались в газету «Вечерняя Москва»: «В Пушкинском студенческом городке есть корпус № 1, принадлежащий 2-му жилищному управлению Щербаковского района. Два треста управления «Мосгазстрой» 2-й 7-й еще в сентябре смонтировали здесь газовую проводку и установили плиты, Один трест работал на первом этаже, другой — на втором. Но трубы второго этажа до сих пор не присоединены к трубам первого этажа. Из-за этой недоделки 60 жильцов дома три месяца не могут пользоваться газом»[22]. В 1959 году жители этого же корпуса опять жаловались в «Вечернюю Москву»: «Печи переделаны, топить дровами мы уже не можем, а газ еще не подведен»[23].

Исходя из этой жалобы мы можно представить в какой тесноте жили люди. На 16 комнат одного этажа по 14 квадратных метров (учитывая площадь печи) приходилось 60 человек. То есть менее 4 квадратных метра на человека!

Останкинские истории Владимира Орлова

Писатель Владимир Орлов жил рядом с Пушкинским городком и застал его кончину. Однако именно в этот городок он поместил домовых — героев своих останкинских историй. В книге «Альтист Данилов»[26] главный герой, демон на договоре, приписан к домовым, которые проводят свои собрания в домоуправлении, которое находится в доме с башенкой студгородка в том же здании, что и почта. Видимо поселить домовых в этот дом идея возникла давно, поскольку еще до романа «Альтист Данилов» он пишет рассказа о собрании домовых в этом приметном домике «Что-то зазвенело» [27].:

«ЖЭК занимал второй этаж дома дачного вида, да еще с башенкой, на Аргуновской. Вела туда очень крутая и высокая лестница, и только здоровый, спокойный и непьяный человек мог попасть в ЖЭК на работу и на прием. Домовых, понятно, лестница не пугала. Под ЖЭКом, на первом этаже, была почта, и одинокий телеграфный аппарат стучал там всю ночь, нисколько не мешая [домовому] Ивану Афанасьевичу и его приятелям»

В связи со сносом Пушкинского студгородка и дома с башенкой в следующих книгах «Останкинских историй» домовые переезжают в музыкальную школу…

Конец истории

Старые неказистые деревянные домики смущали городские власти. В 1966 году «Вечерняя Москва» сообщила, что Пушкинский студенческий городок будет снесен и 1-я мастерская «Моспроекта-1» планирует создать на его месте большой зеленый массив[24]. Первые сносы должны начаться в 1967 году в связи с прокладкой подъездов к Телецентру со стороны Новомосковской улицы.

В той же газете в 1970 году с ссылкой на решение исполкома Моссовета сообщалось, что городок будет снесен в 1970 году[25]. Однако снос состоялся только в 1971-1972 годах. Никакого зеленого массива на бывшей территории городка устроено не было. Она была застроена многоквартирными домами и нежилыми зданиями.

Наконец Москва снесла старые домики. Уже была построена проткнувшая небо Останкинская башня, убрали Пушкинскинский рынок у трамвайного круга. В конце 1970 к Олимпиде-80 снесли и последние дачные дома по 1-Останкинской улице и теперь их можно только мельком увидеть в югославской экранизации «Мастера и Маргариты» Петровича. Снесли и Пушкинский студгородок. Теперь это место застроено зданиями институтов и телецентров между Новомосковской и Аргуновской. Ну а название «Пушкинское» исчезло значительно раньше, не зацепившись в языке москвичей.

Ничего не осталось от Пушкинского городка. Бараки снесли, и даже планировка улиц изменилась. Название Пушкинское оказалось окончательно забыто и сохранилось только в воспоминаниях бывших жителей и домовых.

Примечания

[1] Иванов П. Студенты в Москве : Быт. Нравы. Типы : Очерки. Изд. 2. М., 1903. С.21-22 .

[2] И.Д Пигит предоставил один из этажей в крыле своего доходного дома по адресу Садовая 10 для учениц Московских Высших Женских Курсов. Сестра М.А.Булгакова — Надежда, училась на этих курсах и эта комната досталась ей для проживания после революции. В неё и въехал в 1921 году писатель со своей первой женой.

[3]Комплекс общежитий Московского университета по адресу Большая Грузинская д. 10. Построен в 1998-1903 годах по проектам К.М.Быковского и Р.И. Клейна.

[4] Улица Стромынка, первоначально 32, ныне этот дом носит номер 20.

[5] Пушкин: Временник Пушкинской комиссии. Вып. 3. М.-Л., 1937. С. 491.

[6] Ефремов Ю.К. Московских улиц имена. М., 2006. С. 339.

[7] Асаров И. Стопроцентное озеленение// Вечерняя Москва, 1932. 19 сентября. № 218.

[8] Асаров И. Указ. соч. Там же.

[9] ЦГА Москвы. Ф. Р-1419. Оп. 1. Д. 220.

[10] Асаров И. Указ. соч. Там же.

[11] Газета «Вечерняя Москва» №117 за 1932 от 22 мая.

[12] Эппель А. Травяная улица. — М., 2001. С.

[13] Эппель А. Указ. соч..

[14] Федоров В.Р. Страна Останкино. Ностальгия 50-х, М., 2019. С. 74,

[15] Не путать с одноименной деревней на Юго-Востоке Москвы.

[16] Шкловский И.С.. Эшелон : Невыдуманные рассказы.– М., 1991. Стр. 25-27

[17]Дзержинская артель Коопремонт// Вечерняя Москва, 1935. 28 декабря. № 298.

[18] Дирекция студгородка в Пушкинском (б. . Останкино)…// Вечерняя Москва, 1937.16 июня. № 136.

[19] Шкловский И.С. Указ. соч.

[20] Детская комната в доме// Вечерняя Москва, 1943. 25 марта. № 70.

[21] Федоров В.Р. Указ. соч.

[22] Досадные недоделки. Обзор писем// Вечерняя Москва. 1953. 6 января. № 4.

[23] У семи нянек печь без газа// Вечерняя Москва. 1959. 15 октября. № 245.

[24] B. Афонин: Будет реконструирован Пушкинский студгородок в Дзержинском районе?// Вечерняя Москва. 1966. 25 августа.

[25] И. Кротов, П. Зубков: Будет ли реконструироваться Пушкинский студгородок? //Вечерняя Москва, 1969. 7 августа. № 184.

[26] Орлов, Владимир Викторович, Происшествие в Никольском; Альтист Данилов: Романы М. Сов. писатель, 1983. — 592 с

[27] Владимир Викторович Орлов. Собрание сочинений в 6 томах. Том 2. (Происшествие в Никольском: Роман; Рассказы.). М., «ТЕРРА-Книжный клуб», 2001, 384 с., с. 315—337.