Довоенный быт в Москве

Автор этого текста Михаил Глебов. К сожалению этот текст пропал вместе с сайтом, на котором он размещался, осталась только копия в вебархиве. Связаться с автором не удалось. Поэтому публикую интересные воспоминания как был устроен довоенный быт в Москве как есть. Добавил только фото.

Воспоминания про довоенный быт в Москве

Как указывалось в предисловии к предыдущей статье «Дурная наследственность», мое желание разобраться в духовном смысле собственной биографии породило ряд отступлений, более или менее удаленных от главной темы. И поскольку они могут представлять для сторонних читателей некоторый интерес, я счел возможным, просмотрев и сократив, выложить их на всеобщее обозрение. Данная статья, как это видно из названия, является бытописательской. Сам я, конечно, тогда еще не родился, но постоянно выслушивал рассказы своих домашних и наконец, упорядочив, зафиксировал их в письменном виде. Подчеркиваю: я не рылся в архивах и не изучал специальной литературы (которую сегодня, в принципе, нетрудно достать), поэтому вполне допускаю возможность тех или иных ошибок. Но не это главное. Ибо здесь представлены свидетельства очевидцев, которые, не рассуждая и не мудрствуя, просто жили в этой действительности, и запомнили ее характерные черты, и — пусть скомкано — передали следующему поколению.

В то время семья моей матери — Ларионовы — обитали на Покровке, в одном из домов Казарменного переулка. Семью составляли Алексей (мой будущий дед), Валентина (моя бабушка), Рита (моя мать), Ольга и Софья Кононовы (сестры Валентины) и Ираида Петровна (мать троих сестер). Именно их глазами мы и увидим клочок той давно позабытой эпохи.

Тридцатых годов неуют,

Уклад коммунальной квартиры, —

Теперь уже так не живут.

(А.Городницкий)

Жизнь всякого человека в немалой степени определяется его повседневным бытом. Не зная этой стороны дела, не поймешь и не оценишь правильно многие биографические факты. Тем более что предвоенный городской быт кардинально отличался от сегодняшнего, равно как и от предшествовавшего ему дореволюционного. Это была встреча двух совершенно разных эпох цивилизации: эпохи свечей, дровяных складов, выгребных ям, булыжных мостовых, гужевого транспорта и рукописных документов — и эпохи асфальта, синтетических тканей, телевидения, коммунальных удобств, личных автомобилей и всевозможной оргтехники.

В развитых странах мира этот переходный этап занял первую треть ХХ века, был увековечен в комедиях Чаплина и канул в небытие накануне войны. Россия ко времени революции, за исключением центральных кварталов Петербурга, еще полностью жила в прошлом. Большевики в погоне за мировым господством пошатнули этот патриархальный уклад, опрометью строили аэродромы, электростанции и домны, а следом неизбежно подтягивалась бытовая инфраструктура. Но поскольку жизнь простого человека никого, в сущности, не интересовала, вся техническая мощь государства проходила мимо нее; и эта обывательская жизнь, предоставленная самой себе и стиснутая всевозможными нехватками, приспособилась жить как бы в тамбуре двух вагонов, между прошлым и будущим. Это неестественное, изматывающее бытовое неустройство затянулось в Москве до исхода пятидесятых годов. Ни в малой степени не претендуя на полноту охвата темы, я покажу некоторые детали глазами знакомых нам обитателей Казарменного переулка.

Казарменный переулок

На исходе XIX столетия Москву называли «большой деревней» не только из-за преобладания деревянных домов. Дома эти, расположенные по периметру кварталов, имели в тылу обширные дворы, переходившие в огороды, выгоны для скота, а нередко в усадебные парки с прудами и беседками, в рощицы и даже целые поля, засеянные пшеницей. Этот деревенский колорит удачно передал Поленов в своем «Московском дворике», прообраз которого еще в 1870-х годах существовал в переулках Арбата. До начала ХХ века, когда массовое строительство доходных домов взвинтило цены на городскую землю, центральные части кварталов оставались, как правило, незастроенными. Когда же началась застройка, никто не хотел выделять часть своей дорого купленной земли на дополнительные переулки, обходясь подворотнями и проходными дворами. Вот почему даже в старой части города иные кварталы столь велики, что их трудно обойти кругом. Там же, где этих пустых пространств изначально не было, переулки буквально налезают друг на друга (к примеру, на Сретенке).

Подкова Земляного Города, зажатая между двумя линиями укреплений, состояла из вереницы больших прямоугольных кварталов, как фотопленка из отдельных кадров. Радиальные дороги резали подкову поперек, следуя транзитом из ворот в ворота; между ними на большом протяжении обе крепостные стены были глухими, и ходить там было некуда. Поэтому внутри каждого большого квартала появлялись свои маленькие улицы, параллельные стенам и позволявшие жителям удобно добираться от одной радиальной магистрали до другой. В стороны от этих улочек стали в разных местах протаптывать дорожки и тупики, сформировав сеть коротких поперечных переулков.

Именно эту градообразующую схему видим в большом квартале Земляного Города между Покровским бульваром, Покровкой (улицей Чернышевского), Земляным валом (улицей Чкалова) и Воронцовым Полем (улицей Обуха). По оси квартала тянется бесконечный Введенский переулок, носящий с 1920-х годов имя давно забытого революционера Подсосенского (На самом дел переулок назван по названию Введенского храма в начале переулка— «Введения под Сосенками» — АО). Поскольку квартал в сторону Покровки значительно расширяется, от Подсосенского переулка на середине его длины отходит под очень острым углом другой переулок, Лялин, увековечивший имя жившего здесь купца. От Лялина переулка к Курскому вокзалу напрямик спускается Яковоапостольский переулок, прозванный в честь соседней церквушки XVII века и долгое время носивший имя Елизаровой (фамилия старшей сестры Ленина, Анны, по мужу).

Фактическим продолжением Яковоапостольского переулка в сторону Покровского бульвара служит короткий Казарменный переулок. До революции его называли Дегтярным; другой Дегтярный переулок до сей поры существует на Тверской, и из-за этого постоянно выходила путаница. Наконец уже в советское время его переименовали в Казарменный, потому что он вытекает на бульвар из-за огромного классического здания Покровских казарм.

Когда начался строительный бум, участок земли по правой стороне Казарменного переулка, если смотреть с бульвара, купил богатый немец Гофман. Участок был узкий и длинный, зажатый между соседними владениями и далеко уходивший вглубь квартала. По переднему его краю, вдоль переулка, Гофман построил первый, самый респектабельный 3-этажный дом, огромную квартиру в котором собирался занять Константин Иванович Кононов [мой прадед, муж Ираиды Петровны, умерший в революцию]. В доме была подворотня, ведущая ко второму корпусу поменьше, за которым стоял еще третий, деревянный, для самых малоимущих. Рядом с ними уцелел остаток старого дворянского парка с прудами и стаями лебедей. Вскоре его купил богатый промышленник Панишев, засыпал пруды и на их месте возвел три гигантских восьмиэтажных корпуса для жильцов разной степени состоятельности. Незадолго до Мировой войны Гофман умер, и все права владения перешли к двум его безалаберным дочерям. Дело на первом доме застопорилось, и семья Константина Ивановича, временно поселившись в свободной квартире второго корпуса, волею судьбы прожила в ней до исхода 1950-х годов.

Десятая квартира

Кирпичный дом во дворе владения Гофмана, где жили Кононовы, а со временем и Ларионовы, был двухэтажным и очень небольшим в плане. В середине его располагалась парадная лестница, ведущая в четыре квартиры, по две на каждом этаже. Нумерация квартир во всех трех домах, принадлежавших Гофману, была сквозная, а так как первые шесть из них (самые респектабельные) находились в главном корпусе с подворотней, квартира Кононовых на втором этаже дворового флигеля оказалась по счету десятой, и этот номер сохранился за ней навсегда.

Поднявшись по узкой лестнице и открыв тяжелую двойную дверь слева, посетитель оказывался в большой темной передней. Вдоль стен стояли вешалки и шкафы с барахлом. Дверь налево вела в помещение с двумя окнами, где жили Ираида Петровна, Ольга и Софья. Прямо из передней можно было пройти в комнаты Ларионовых: большую, с двумя окнами по фасаду, и малую, освещавшуюся узким окном в торцевой стене дома. Она считалась «детской», и там жила Рита.

На стыке всех комнат стояла голландская печь, облицованная белым кафелем.

Направо из передней был вход в обширную кухню, а из ее дальнего конца, в свою очередь, можно было попасть в маленькую комнатенку (вероятно, бывшую кладовку), куда в революцию из-за угрозы уплотнения Ираида Петровна пригласила свою дальнюю родственницу Марью Васильевну. После ее вероломного отъезда комнату последовательно занимали древняя старуха Паисия, милиционер с женой (которого поначалу опасались как осведомителя) и молодая пара с ребенком. Все они оказались людьми мирными и хлопот не доставляли.

Паисия была девяностолетней вдовой фабриканта Елагина; две ее взрослые дочери ютились в каморках в доме напротив. Однажды утром — это было еще до войны — Паисия не вышла на кухню готовить завтрак. Ираида Петровна забеспокоилась, постучала в дверь, потом зашла и видит: лежит старуха на кровати мертвой. Ираида Петровна сходила за дочерьми, те прибежали и, перерыв комод, стали с алчностью напяливать на себя одно платье поверх другого (чтобы соседи не видели их выносящими свертки). Я, правда, не знаю, чем было вызвано стремление к такой секретности.

В опустевшую комнату вселился молодой статный милиционер Андрей, родом из Орла. Его простоватая мать Аграфена временами наезжала в гости и свела близкие отношения с Ираидой Петровной. Оставшись в оккупации, она варила обеды вежливым немецким офицерам, которые у нее квартировали, и впоследствии не могла обвинить их ни в чем худом. Сам Андрей не стоял на посту, но работал где-то в управлении, а его брат Павел даже окончил строительный вуз. Когда Рита после войны поступила в МИСИ, он по собственной инициативе переслал ей целую гору конспектов.

Заняв комнату, Андрей первым делом снес на помойку старухину рухлядь, собственноручно побелил стены и потолок и наконец обзавелся женой Ириной, говорливой украинкой из Киева. Вскоре у них родились два сына, старшего из которых крестила Ольга. После войны Андрей начал прикладываться к бутылке. Однажды, когда Ирина уехала с детьми на родину в Киев, он, перепившись до беспамятства, валялся на холоде под забором и подхватил туберкулез. Ираида Петровна встревожилась и каждое утро ополаскивала в кухне раковину кипятком. Наконец Алексей (тогда уже работавший в Совмине), переговорил с кем положено, и Андрееву семью без лишних дискуссий выселили в другой дом, где он вскорости и умер.

На смену милиционеру въехала молодая, интеллигентная еврейская пара Ставицких с двухлетним сыном, которого все звали Милягой. Однажды к нему наняли сиделку, которая в первый же день стала расставлять все на кухне по-своему и кричать Ираиде Петровне, что она на всех найдет управу. Вечером Алексей, одев костюм, заглянул к соседям, и больше эта сиделка не появлялась.

К торцевой стене лестничной клетки примыкало обширное помещение черного хода, куда можно было попасть из кухонь обеих квартир этажа. В середине размещалась чугунная винтовая лестница для доставки дров, воды и прочих припасов. Ее окружали громадные темные шкафы, на дверцы которых навешивались амбарные замки. Фасад в этом месте несколько выступал за линию дома, и ветер, продувая сквозь узкие боковые оконца, высушивал белье на веревках. Здесь же была кабинка уборной: от прорези в сиденьи вертикальный дощатый короб спускался к выгребной яме. Впрочем, еще до революции в дом провели водопровод и устроили канализацию. Яму засыпали, в кухне выгородили кабинку, а на стене по соседству укрепили мойку.

ной Октябрьской революции (на фоне здания проектного бюро в Казарменном пер., 6,

стр. 2). Ноябрь 1930 г. В первом ряду: пятый справа председатель товарищества инж. С.Л. Прохоров, во втором ряду четвертый справа – главный архитектор «Техбетона» Б.Я. Мительман

На исходе двадцатых годов, к общему ужасу обитателей, развернулся капитальный ремонт дома. Черный ход сломали, на его месте устроили еще одну крохотную квартирку. Сверху дом надстроили двумя этажами, а с торца, куда смотрело окно «детской», прилепили дополнительную секцию, в которой разместилось проектное учреждение «Техбетон». Алексей тут же подал на застройщика в суд, доказывая, что он и так до революции никакого света не видел, а теперь в комнате ребенка единственное окно загородили. Советский суд прислушался к жалобе трудящегося и обязал выделить ему в новой части здания дополнительную комнату с одним окном. Рабочие кое-как продолбили метровую внешнюю стену дома, навесили дверь, а в новом корпусе отгородили очень длинную и узкую комнату с невероятной высотой потолка 4,5 метра. В этой несуразной комнате поселилась Рита, сперва одна, а в пятидесятые годы — с мужем Иваном [моим будущим отцом]. Алексей же, отсудив дополнительную площадь и дождавшись завершения работ, потихоньку сломал перегородку, разделявшую прежние две комнаты, так что получилась одна большая, квадратная в плане.

Чтобы ребенок не мерз зимой, в новой комнате рабочие сложили небольшую кирпичную печку. Поскольку верхние этажи подобных печек, конечно, не имели, дымоход пришлось вывести куда-то вбок. Наружные стены новой части дома были выполнены прогрессивным советским способом: в полые бетонные блоки засыпали черный теплоизолирующий шлак. Этот шлак со временем уплотнился и осел, оставив работников «Техбетона» и жильцов верхних квартир, так сказать, нагишом на морозе. Забавно, что одним из жильцов оказался инженер, собственноручно запроектировавший эту пристройку. У Риты на втором этаже было еще терпимо, хотя и здесь в морозные дни наружная стена покрывалась пушистым инеем.

Вскоре после войны в доме провели центральное отопление, а следом и газ. Голландскую печку, верно отслужившую четыре десятка лет, оставили стоять без дела, а кухонную дровяную плиту сломали, заменив обычной газовой. Рите с Иваном не давала покоя малая печка в их комнате, потому что на ее место просился платяной шкаф. Однажды ночью, собравшись с духом, они разломали ее и обломки кирпича выбросили из окна. За печкой из стены торчал конец швеллера; они стали раскачивать его и наконец выдернули. Открылась дыра в помещение соседней бухгалтерии Техбетона; швеллер там поддерживал вентиляционный короб, и он провис колбасой. К тому же из отверстия прямо на чей-то рабочий стол вывалился кирпич. Рита с Иваном кое-как заделали предательскую дыру и с трепетом стали ждать развития событий.

Время было сталинское, и последствия могли выйти плачевными. Но им повезло. Кирпичные обломки под окном к утру были начисто растащены окрестными жителями. В бухгалтерии не поняли, что случилось, но на всякий случай вызвали жилищную комиссию. Эта комиссия с чертежами в руках явилась в комнату к Рите и не нашла печки. Рита, сама будучи инженером, легко доказала им, что печки в многоэтажных домах всегда располагаются строго одна над другой; на прочих этажах никаких печек нет; следовательно, печка в ее комнате — простая чертежная ошибка. Члены комиссии соскребли с чертежа печку, извинились и ушли.

Улицы

Улицы в Москве были сплошь булыжные. Только к началу войны наиболее важные магистрали оделись в асфальт. Этому главным образом способствовала сталинская реконструкция центра и Садового кольца. Переулки же большей частью оставались булыжными до конца пятидесятых годов.

Булыжное покрытие встречалось двух типов. Улицы поважнее и переулки в местах крутых спусков были выложены брусчаткой — аккуратными тесаными кубиками сиреневого и черного гранита. Брусчатка выкладывалась по песчаному основанию веерами, отчего мостовая издали смахивала на рыбью чешую. Через несколько лет дождевая вода размывала песчаное основание, телеги проминали в мостовой колеи, и требовался ремонт. Специальные рабочие выковыривали брусчатку, разравнивали под ней песок и снова с китайским терпением укладывали, впечатывая каждый камень на место тяжелыми деревянными трамбовками.

Менее важные улицы и переулки были вымощены округлыми необработанными камнями произвольного размера. Эта мостовая именовалась в просторечии кошачьими головами, и ее не любили. Колеса дребезжали, перескакивая с камня на камень; у ездоков, не защищенных от тряски рессорами, немело заднее место.

Проезжая часть улиц и переулков до революции относилась к ведению городских властей, тротуары же оставались на совести домовладельцев, и они мостили их кто чем догадался. Возле респектабельных зданий укладывали плоские гранитные плиты или чугунные квадраты с орнаментом; хозяева поплоше накидывали горбылей или вовсе обходились песочком. Советская власть не уважала такую разносортицу, и уже к середине тридцатых годов все тротуары были заасфальтированы (т.е. гораздо раньше, чем прилегающая проезжая часть). Возле каждого дома намертво вкапывались в землю невысокие чугунные коновязи, круглого сечения, с кольцевым пазом для поводьев и фигурной шишечкой наверху.

Вдоль мостовой торчали четырехметровые чугунные столбы газовых и керосиновых фонарей с прямоугольными мутными стеклами. Покосившиеся и поломанные, они сохранились в переулках до самой войны, но уже не горели. Вместо них на растяжках между домами вешали обыкновенные электрические лампы накаливания, которые ночами тускло освещали середину переулка.

В тридцатые годы гужевой транспорт только еще начинал сдавать позиции автомобильному. Извозчики почти исчезли, но подвоз товаров на склады и в магазины осуществлялся большей частью на подводах. Лошади гадили, дворники выметали подсохший навоз с булыжника. Специальной техники для уборки улиц не существовало, поэтому чистота тротуара и половины проезжей части входила в обязанности соответствующего дворника. Особенно тяжело им приходилось зимой. Зимы тогда были морозные и очень снежные; дворники как проклятые скребли в переулках снег и волокли его к себе во дворы, где эти гигантские кучи использовались ребятней для катания на санках и таяли и текли до самого лета. С больших магистралей снег на подводах вывозили и сбрасывали в реку.

Центральные улицы города были почти лишены зелени. Бульварное кольцо и несколько чахлых скверов выглядели настоящими оазисами в пыльной булыжной пустыне. По узким ущельям улиц дребезжали трамваи, занимавшие всю середину. Кабели еще не укладывались в землю, и небо оплетала путаница проводов — электрических, телеграфных, телефонных. По мере удаления от центра каменные дома царского времени с облупившейся лепниной фасадов уступали место деревянным избам, зачастую двухэтажным, сложенным из почерневших от непогоды бревен. Кое-где между ними вклинивались длинные унылые бараки, под завязку набитые рабочими семьями. (Все это я еще застал в 1960-е годы). Над заборами и тополями предместий возвышались красные закопченные цеха столичных заводов.

На узкой Москве-реке, еще не пополняемой волжскими водами, стояли каменные трехпролетные мосты, из которых в относительно нетронутом виде сохранились лишь Бородинский и Новоспасский. По некоторым мостам, вроде Крымского или Краснохолмского, движение осуществлялось внутри огромных решетчатых ферм. Весной тяжелые льдины лезли на гранитные быки мостов, которые выставляли против течения косые выступы-ледоломы (мостовые опоры, не оснащенные подобной защитой, срезались чудовищным давлением льда, словно ножом). На исходе апреля кто-нибудь врывался во двор с криком: «Можайский лед идет!», и все, побросав дела, спешили к реке смотреть, как ее вздувшиеся воды несли с верховьев искореженный, раздробленный лед. Бывало, что река перехлестывала через парапеты набережных и даже врывалась в жилые подвалы близлежащих домов. Особенно сильное наводнение случилось в 1908 году, когда по улицам Замоскворечья несколько дней плавали на лодках.

Зато летом река усыхала до такой степени, что на подходах к Нагатино становилась тоненьким ручейком, точнее, сточной канавой, ибо вода ее в огромной пропорции расходилась на городские нужды. Чтобы хоть как-то поддерживать судоходство, перед храмом Христа Спасителя торчал бревенчатый гребень жалкой запруды. Игрушечные плоскодонные баржи, ведомые паровыми катерами, ползли в обход Кремля по Водоотводному каналу, в нижнем конце которого, на Шлюзовой набережной, действительно имелся шлюз.

Когда в 1938 году в центре города были открыты сразу пять новых мостов (которых Сталин велел запроектировать, тщеславия ради, по различным конструктивным схемам), все ходили смотреть и удивлялись, зачем их сделали такими широкими. Русло реки было прочищено, в парапетах старинный белый камень (известняк) уступил место тесаному граниту. Ледоходы и наводнения прекратились. Оживилась и петлявшая по заводским кварталам, вконец загаженная Яуза. Ее пополнили волжской водой, поступавшей из Химкинского водохранилища по руслу притока Лихоборки.

Дворы

Дворы по периметру были огорожены высокими глухими дощатыми заборами. Обозначая границы прежних домовладений, они простояли до самой войны, когда их мало-помалу растащили на топливо и больше не возобновляли. Лишь вокруг новостроек 1930-х годов надолго сохранились ограды из кирпича и стальных прутьев, которых сжечь было нельзя.

Почти все дворы до конца сталинской эпохи оставались немощеными. Для пешеходов от переулка к подъездам тянулись вереницы квадратных каменных плит. Озеленением никто не занимался, но с дореволюционных времен сохранилось немало старых деревьев — дубов, тополей. Попытки устроить клумбы оканчивались тем, что все цветы обрывали.

Каждый двор был маленьким суверенным государством. Чтобы попасть в соседний дом, надо было выйти из подворотни на улицу и потом зайти в другую подворотню. Периодические попытки спрямить путь через дыру в заборе не встречали понимания жильцов и пресекались милицией. Впрочем, любители ходить напрямик научились отрывать у слабой доски забора только нижний гвоздь. Эта доска поворачивалась на верхнем гвозде, как на шарнире, и власти могли не замечать такой лаз очень долго.

Немногочисленные жильцы любого двора знали друг друга в лицо и при надобности сообща отстаивали свои права. Тем более, что двор был, так сказать, зоной их жизненных интересов: там сохло белье, играли маленькие дети и стояли сараи с дровами и всяким скарбом. На рассвете (до ухода жильцов на работу) сараи распахивали свои двери; оттуда несся дробный стук и треск раскалываемых поленьев. По гребням заборов бродили бесчисленные кошки, имевшиеся почти в каждой семье. Ватаги мальчишек носились и лезли куда не надо; звенели разбитые стекла, перекрываемые бранью жильцов; редкие вороны с карканьем спасались от дальнобойных рогаток. Малыши копались в кучах песка, регулярно привозившихся для дворницких нужд. Этим песком посыпали дорожки: зимой от гололеда, в прочее время — к праздникам. Бабки ежедневно спускались с совочками за песком для кошачьих туалетов.

Участковый милиционер был в жизни двора ключевой личностью. Его уважали, боялись и от мала до велика знали по имени-отчеству. Он олицетворял власть и как правило неплохо справлялся со своими обязанностями. На его суд тащили всевозможные бытовые дрязги, не доводя их, таким образом, до суда настоящего. Пользуясь современным уголовным жаргоном, можно сказать, что участковый разводил жильцов, не давая им окончательно пересобачиться. Перед майскими и ноябрьскими праздниками он инспектировал свои владения, подмечая на карандаш тех, кто не помыл окна.

Окна в старых домах были узкими и высокими, что диктовалось требованиями прочности наружных стен. Небольшие стекла были вставлены в сложные деревянные переплеты. Верхние части рам обычно не открывались. Чтобы их вымыть снаружи, человек обвязывался веревкой и, словно альпинист, висел над пропастью. Некоторые срывались со скользкого наклонного карниза и гибли.

До самой войны по дворам бродили старьевщики, чаще всего пожилые татары, бородатые и грязные, с огромными заплатанными мешками. Их громкие крики «Старьем берем!» привлекали домохозяек, которые сносили вниз ненужную ветошь и получали за нее копейки. Другие, самые нуждающиеся, подолгу копались в мешках, выбирая себе за чуть более высокую плату еще пригодное к делу тряпье. Шарманщиков к тому времени уже не осталось. Но даже я застал мужиков, таскавшихся по подъездам с огромной точильной рамой на плече. Им выносили ножи и особенно ножницы, которые по неумелости скорее испортишь, чем наточишь. На всех углах действовали маленькие и дешевые китайские прачечные. Однако китайцы чем-то не угодили Сталину и в несколько дней были поголовно высланы из города.

Репрессии

В каждом доме был свой стукач, или даже несколько. Иногда их знали, но ничего не могли с ними сделать. Стукачи высматривали жизнь соседей, так сказать, изнутри, и сообщали куда следует. Помимо очевидного вреда стукачи, как ни странно, приносили окружающим немалую пользу: они оперативно докладывали о случаях мелкого воровства и хулиганства, проводили свое негласное расследование и выдавали виновного милиции, которая, не затевая волокиты, загоняла провинившегося под стол и била там сапогами. Такая воспитательная работа спасла множество человеческих судеб, раз и навсегда отваживая глупых молодых петушков от криминальной жизни.

Что касается настоящих, профессиональных уголовников, в условиях коммунальной скученности они не могли скрыть от окружающих рода своих занятий и потому даже не очень заботились о секретности. Соседи, в свою очередь, их не боялись, поскольку ни один здравомыслящий вор не совершал преступлений у себя дома. Поблизости от Лариновых обитал один сорвиголова; по утрам он иногда стучался к Ираиде Петровне, та ужасалась, но открывала дверь и делала ему срочные перевязки. Бандит рассыпался в любезностях и обещал Ираиде Петровне вечную безопасность. Однажды ночью прикатил «воронок», и больше его не видели.

Что касается настоящих, профессиональных уголовников, в условиях коммунальной скученности они не могли скрыть от окружающих рода своих занятий и потому даже не очень заботились о секретности. Соседи, в свою очередь, их не боялись, поскольку ни один здравомыслящий вор не совершал преступлений у себя дома. Поблизости от Лариновых обитал один сорвиголова; по утрам он иногда стучался к Ираиде Петровне, та ужасалась, но открывала дверь и делала ему срочные перевязки. Бандит рассыпался в любезностях и обещал Ираиде Петровне вечную безопасность. Однажды ночью прикатил «воронок», и больше его не видели.

Справедливо осуждая сталинские репрессии, мы как правило забываем, что около половины арестованных в те годы составляли обыкновенные уголовники. Невероятно расплодившийся при нэпе преступный мир требовал элементарного отстрела. В Чикаго полицейские уничтожали гангстеров на месте. Сталин пошел другим путем: человека с криминальным прошлым хватали безо всякого преступления, шили ему антисоветчину и ликвидировали. Можно сколько угодно осуждать эту практику с позиций «гуманизма» и «прав человека», но в считаные годы Москва очистилась до такой степени, что молодые девушки не боялись ходить по переулкам глубокой ночью. Ираида Петровна говорила, что благодарна Сталину за две вещи: твердые деньги (по сравнению с керенками) и уничтожение ворья.

Относительно политических репрессий как таковых бытует множество небылиц, имеющих неприятное свойство перетекать из одной крайности в противоположную. В советские времена существование репрессий вовсе отрицалось. Когда же коммунистов оттеснили от власти, их преступления стали козырной картой в руках их противников. Финансируемые ими средства массовой информации раздули реальные (очень масштабные) факты до совершенно ложного впечатления, будто кроме сталинского террора в те времена ничего больше не было и граждане хронически пребывали в состоянии животного ужаса, не спя по ночам и вздрагивая от каждого шума на лестнице.

Конечно, в чисто статистическом выражении масштабы репрессий были беспрецедентными. Однако они проводились без лишнего шума и не привлекали внимания обывателей. Поздней ночью подъезжал небольшой фургончик (известный как «черный воронок»), жильцов выводили, а дверь их комнаты опечатывали. Жильцы не чувствовали за собой вины, естественным образом надеялись, что в «органах» сидят справедливые люди, которые разберутся в этом недоразумении, и потому особого крика не поднимали. Наутро соседи шепотом делились последней новостью и не знали, что думать. Более умные остерегались высказываться, а среди прочих господствовала мысль, что без причины не накажут и что органам виднее. Такие опечатанные комнаты и квартиры были в каждом доме, хотя бы одна. Если имущество не конфисковывалось, а срок человеку давали маленький, по возвращении он заставал все свои вещи, убеленные пылью, в целости и сохранности. Другое дело, что таких людей редко оставляли в покое и через некоторое время забирали опять.

В немногих престижных зданиях, заселенных профессурой, военачальниками и пр., иногда за несколько месяцев выкашивали почти всех. Особенно этим свойством отличался печально знаменитый «Дом на набережной», где жили партийные верхушки (истреблявшие, таким образом, сами себя). От подобных домов обыватели шарахались, как от чумы. Но если человек не критиковал «линию партии», не отличался слишком знатным происхождением и не имел лакомого для других имущества, ему могла угрожать лишь трагическая случайность. «Молния не ударяет в низину», — говорили древние римляне и были правы. Среди всех моих родственников не оказалось ни одного пострадавшего, хотя Мирон Тимофеевич выбился в начальники, Ларионовы происходили из купеческой среды, а Введенские и вовсе были дворянами.

Питание

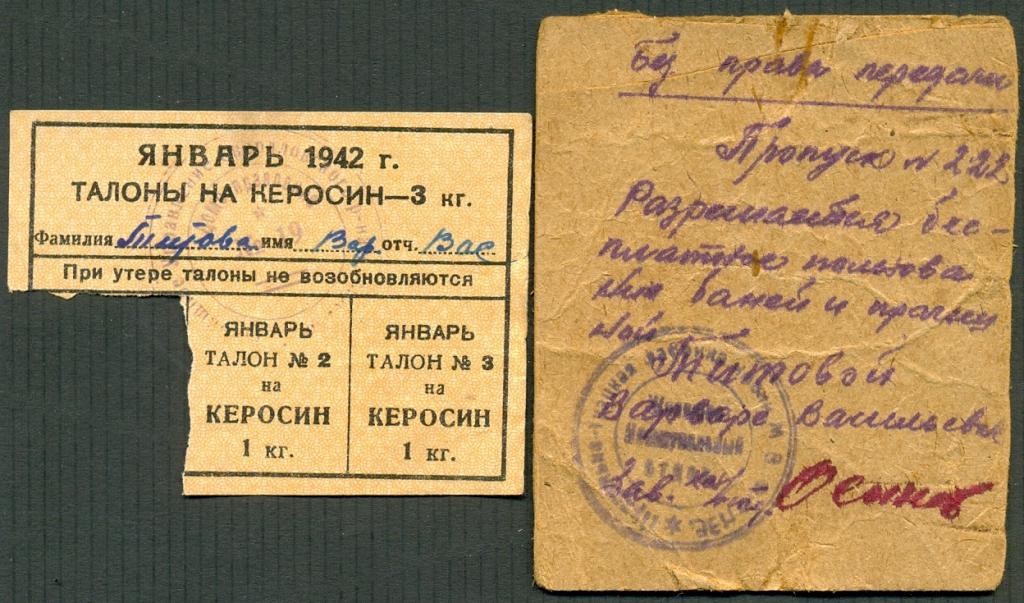

Система распределения важнейших товаров по карточкам была прямым следствием советской власти и шла с ней рука об руку. Возникнув еще при царе в 1916 году, она дожила до конца 1940-х с двумя краткими перерывами — в конце нэпа и перед самой войной. Но и тогда ограничения снимали лишь с продовольствия и сохраняли почти на все промышленные товары.

Карточки выдавались каждому человеку один раз в месяц в домоуправлении, полномочия которого в те времена выходили далеко за починку текущих кранов. Для получения карточек требовалось представить справки с места работы или учебы. В зависимости от этого выдавались рабочие, служащие или иждивенческие карточки с большой разницей в количестве полагающихся продуктов. Кроме того, заранее надо было оплатить коммунальные услуги и вообще не ссориться с тамошним начальством. Сами карточки были цветными листочками бумаги с печатями и вереницей мелких отрывных купонов на каждую выдачу товара.

Продовольственные карточки были двух типов: на хлеб и на остальные продукты списком, куда включались соль, сахар, крупа, мясо, рыба и пр. В двадцатых числах каждый продуктовый магазин записывал желающих отовариваться здесь в следующем месяце. Это называлось прикрепляться. Каждый имел право прикрепиться куда хочет, но потом целый месяц мог получать продукты только здесь. Прикрепив определенное число людей, магазин закрывал списки, и опоздавшие должны были идти в другое место.

Хотя набор продуктов был строго оговорен, в одном магазине они были лучше, чем в другом, и все постоянно раздумывали, куда прикрепиться в следующем месяце. Иногда какого-нибудь продукта в магазине не было, и тогда его насильно заменяли другим. Особенно страдало мясо, вместо которого зачастую предлагался яичный порошок (для омлетов). Поэтому обыватели, словно заправские игроки, придерживали карточки, изо дня в день наведываясь в свой магазин в ожидании более подходящего набора продуктов.

Продуктовые карточки отоваривались раз в несколько дней, а хлебные — ежедневно, и даже иногда можно было получить свои порции на день-два вперед. Покупатель предъявлял карточку, продавец отрезал купон и взвешивал что положено. Нормируемые продукты продавались за деньги, карточки только ограничивали их количество. Помимо карточных продуктов, магазин свободно торговал некоторыми другими, которыми сыт не будешь.

Джем и варенье (отпускавшиеся иногда вместо сахара) привозили в огромных дубовых бочках, а покупатели являлись с мисками и кастрюльками. В бочках с рассолом была селедка, в бочках с чистой водой — живая речная рыба. Вообще все, что текло, паковалась в бочки, а что сыпалось — в большие 50-килограммовые мешки. В магазинах продавали из бочек соленые огурцы, квашеную капусту, грибы соленые (грузди) и маринованные (маслята), а также моченые яблоки, клюкву и бруснику. Продуктовые склады были забиты этими гигантским бочками; при погрузке они часто бились, и тогда по всему району несло селедкой, а грузчики воровато распихивали добычу по карманам.

Баранина завозилась в магазины целыми тушами, говядина и свинина — частями туш, только чтобы поднять человеку. Они развешивались за прилавком на крюках в ожидании покупателей (я сам еще помню такой порядок). Рядом обыкновенно висела схема разделки туши, где указывались отдельные ее части (грудинка, корейка, вырез, край и пр.), которые все стоили по-разному. Говядина, баранина и свинина имели различные схемы разделки. Рядом с тушами стоял громадный пень, метровой высоты и такого же диаметра, с воткнутым в него топором, вроде как у Малюты Скуратова. Покупатель указывал пальцем, мясник снимал тушу с крюка, размахивался наотмашь и с диким хрустом костей отхватывал требуемый кусок. В мясники шли люди здоровые, с жилистыми волосатыми руками; белый передник у них всегда был заляпан запекшейся кровью. Однажды Алексей начал здороваться с мясником соседнего магазина Колей; тот был настолько этим польщен, что всегда уступал Алексею самые лакомые куски без переплаты.

Все продавалось в розлив и россыпью, поэтому человек, отправившийся в магазин без бидона или кастрюли, выглядел примерно так же, как ротозей, пришедший к колодцу без ведер. Вместо легких полиэтиленовых пакетов, какими мы сегодня пользуемся, хозяйки таскали огромные тяжелые сумки, сшитые из брезента и кожи. Ручки отрывались, бидоны и миски, уставленные внутри, расплескивались на мостовую. Некоторые отдавали предпочтение плетеным кошелкам, с крышками и без оных. Они были широкими и потому исключительно неудобными в переноске, а корявые бока норовили порвать одежду. Зато кастрюли твердо стояли на ровном дне и не съезжали в один угол. Что касается служащих, они были поголовно оснащены пузатыми «министерскими» портфелями с несколькими отделениями внутри. Удручала лишь невозможность засунуть туда кастрюлю.

Питание москвичей, с современной точки зрения, удивляло своей примитивностью. Купленные продукты по виду мало отличались от самостоятельно выращенных. Консервов и полуфабрикатов почти не производилось; во всяком случае, они редко попадали на стол. Не было ни ярких этикеток, ни полиэтиленовых упаковок, ни замороженных продуктов, ни химических добавок, удлиняющих сроки хранения. С другой стороны, никто не имел холодильников. Поэтому покупать съестное приходилось часто и понемногу. Ели картошку, вареные овощи, селедку, омлеты, супы, мясные запеканки, котлеты и пироги собственного изготовления. Мясо сначала вываривали для супа, затем вытаскивали и рубили для котлет. К блюдам щедро добавляли квашеную капусту, соленые огурцы, грибы, моченые яблоки и прочую клюкву. Рита то и дело бегала с миской в магазин за лисичками к ужину. Окончив трапезу, люди редко вставали из-за стола действительно сытыми.

Пили молоко, чай, кофейные суррогаты (например, ячменные), компоты и кисели. Чай совершенно не мыслился без варенья. В беднейших семьях приходилось выбирать между вареньем и куском сахара. К завтраку иногда покупали относительно дешевую красную икру. Тогда как черная икра считалась аристократической и мало кому была доступна.

Молоко разносила по квартирам крестьянка-молочница, жившая со своей коровой в пригороде. Ираида Петровна заранее договаривалась с ней о частоте визитов и требуемом количестве молока. По утрам, гремя бидоном, она являлась у двери и отливала черпаком сколько нужно.

Поскольку карточки не обеспечивали людей даже самым необходимым, каждое предприятие полулегальным способом искало возможности подкормить своих сотрудников. Например, Наркомнефть (где работала Валентина) заключила соглашения со скотобойней и бакалейным заведением, откуда с известной периодичностью доставлялись свиные и говяжьи кости и серый, отвратительного вида кисель в бидонах.

Одежда и дрова

Хуже всего обстояло дело с одеждой и другими промышленными изделиями. Костюмы, платья, пальто и прочие вещи добывали по специальным талонам в крупных универмагах. С ночи у дверей скапливалась туча народу, при открытии возникала давка, многие получали травмы, а иные махали рукой и возвращались восвояси. Но даже по талонам готовые вещи бывали редко и, как правило, не того размера. Их все равно брали и несли к знакомым портнихам, которые подрабатывали втихую у себя дома. Милиция, конечно, знала об этой «теневой экономике», но никогда их не ловила. Значительно легче было достать отрезы материала. О расцветке не заикались и хватали что повезет. Старые вещи не выкидывались, а сперва перелицовывались: портниха распарывала их на составные детали, поворачивала протершуюся сторону ткани лицом к подкладке и сшивала все заново.

Нижнюю одежду и постельное белье в каждой семье по возможности шили себе сами. Дом, где имелась дореволюционная швейная машинка «Зингер», считался благополучным.

Сейчас даже трудно представить эти полотняные дамские панталоны с пуговицами на талии; эти сатиновые мужские трусы длиной до колен. Многие вместо трусов круглый год носили бязевые армейские кальсоны из жесткой желтоватой материи, с застежками на поясе и на щиколотках. Они были такими прочными, что Алексей Ларионов, имея несколько пар, не сносил их за шестьдесят лет.

Женские чулки были шерстяными или хлопчатобумажными; они постоянно рвались, и домохозяйки целыми днями их штопали. Давно забытое искусство штопки, требовавшее китайского трудолюбия, состояло в заделывании обширной прорехи идущими в двух направлениях переплетенными между собой нитками. Безнадежно испорченные шерстяные чулки распускались, чтобы из полученной шерсти связать новые. Со времен нэпа появились полупрозрачные фельдиперсовые и фельдикосовые чулки приторно-розовой и голубой окраски; их считали роскошью и одевали в исключительных случаях.

Без специальной карточки нельзя было даже помыться в бане. Ванн дома почти ни у кого не имелось; люди занавешивали угол кухни и ополаскивались из таза. В баню же ходили как следует отпариться, а главное, потому, что там каждому выдавали маленький обрезок мыла на помывку. Им пользовались осмотрительно и остатки приносили домой. Иногда в баню захватывали мелкое белье и стирали прямо в шайке.

Одна типография в обмен на керосин поставляла для Наркомнефти невостребованные плакаты идейного содержания. Их разрезали и сшивали в тетрадки, где можно было писать на обороте; с этими тетрадями дети сотрудников ходили в школу. Чтобы экономить бумагу и карандаши, школьники решали домашние задания угольком на белом кафеле печки и потом переписывали в тетрадь.

Большинство домов имело печное отопление и дровяные плиты. Поэтому домоуправление раз в несколько месяцев выдавало каждой семье ордера на дрова. Дрова измерялись полными кубометрами (без десятых долей); положенное количество вычислялось исходя из кубатуры помещения (на топку) и из количества членов семьи (для плиты).

В каждом большом квартале был свой дровяной склад, куда завозилась пересортица любой толщины и разделывалась на метровые обрубки. Иногда, впрочем, они оказывались по два метра, и их, для экономии собственного труда, старались не брать. Квартиросъемщик предъявлял ордер и сам набирал приглянувшиеся ему поленья, заполняя ими вертикальную мерную раму, которая обозначала квадратный метр древесины с учетом зазоров между стволами. Поленья были различных пород деревьев; особенно ценились дубовые и березовые, давашие сильный жар. Подавляющая масса поленьев была хвойного происхождения и горела удовлетворительно; зато все шарахались от ольхи и осины. Неподалеку переминались мужики с большими тачками; покупатель грузил добычу на тачку и в сопровождении мужика следовал домой. Здесь дрова разделывали на 3-4 части двуручной пилой и укладывали сохнуть в дровяной сарай, а по утрам кололи колуном (невероятно тяжелым топором на длинной ручке), сколько нужно на данный день.

Печи

Трудно представить, что из современной бытовой техники и удобств люди тридцатых годов имели только электрическое освещение, канализацию и холодную воду в кухне, да и то не везде. Множество домов, главным образом деревянных, жило с выгребными ямами. В разных местах города (за пределами Садового кольца) были специальные станции, где золотари сливали свои бочки в городскую канализацию. Водопроводные трубы, не заходя в избы и бараки, тянулись под асфальтом вдоль тротуаров от одной колонки до другой. Жильцы приходили с ведрами, подставляли их под кран и отжимали вниз тугой железный рычаг. О горячей воде никто даже не заикался. Самые крупные дома для партийной знати имели автономное паровое отопление из собственной котельной.

Центром всякой московской квартиры была печка. Точнее, печей имелось как минимум две: большая (русская) в кухне и малая (голландка) в жилой части. Чтобы равномерно отапливались все комнаты, планировку квартир делали от печки: она стояла посередине, от нее расходились перегородки, и в каждую комнату смотрела какая-нибудь сторона печки. На самом деле это был целый куст отдельных печек, прижатых друг к другу и растапливавшихся каждая из своей комнаты.

В многоэтажных домах печи ставились друг над другом, образуя единый кирпичный столб, опиравшийся внизу на собственный фундамент (а не на перекрытия). Поэтому на них сверху не могло быть никаких лежанок, столь характерных для деревенских изб. Печные стены, облицованные белым кафелем, вертикально тянулись от пола до потолка. В центре печного столба прятался общий дымоход, выходивший на крышу и регулярно прочищавшийся от сажи трубочистами. Чтобы дым с нижних этажей не залетал в верхние, каждая топка имела в пределах дымохода свой отдельный вытяжной канал, как это и сейчас делают с вентиляцией.

Невысоко над полом в печке имелась вместительная полость, называемая топкой, где горели дрова. Отверстие в топку было достаточно широким и прикрывалось чугунной заслонкой. В русских печах она снималась и одевалась, в более миниатюрных голландках подвешивалась на петлях. Дрова горели на чугунной решетке, которая прикрывала подпечье. Оно выполняло две функции: туда из топки сыпались головешки и пепел, настречу поступал воздух, создавая тягу. По окончании топки печная зола выгребалась из подпечья кочергой (загнутым на конце прутом) через специальную дверцу. Вверх из топки вел дымоходный канал, причудливо извиваясь в кирпичной толще; горячий воздух, проходя по бесконечным извивам и поворотам, успевал отдать печке большую часть своего тепла. На высоте человеческого роста канал проходил сквозь небольшую камеру, в которую снаружи вела третья дверца. Туда можно было заглянуть и накрыть отверстие канала круглой чугунной вьюшкой для прекращения тяги. Когда печь не топилась, открытая дверца позволяла использовать дымоход для проветривания комнаты. Пол перед печкой обыкновенно делали цементным или укладывали жестяной лист во избежание пожара.

Летом голландку, служившую для обогрева комнат, использовали редко, разве что в затяжное ненастье для удаления сырости. Осенью, по мере того, как температура падала, частота топок нарастала и наконец, когда ложился снег, топить приходилось каждое утро. В сильные морозы еще дополнительно подтапливали на ночь, чтобы не окоченеть к рассвету. С другой стороны, следовало беречь дрова, получаемые по карточкам. Печь медленно нагревалась и медленно отдавала тепло, однако при любом раскладе к вечеру она остывала, так что приходилось ложиться в холодную, сырую постель. Отсюда возникло множество малопонятных нам бытовых предметов: теплые грелки, вязаные ночные колпаки, длиннейшие ночные рубашки и даже полог над кроватью, сберегавший выдыхаемое спящими тепло. Выбираться поутру из постели в нетопленую комнату было мучительно, зато сон моментально улетал прочь.

Растопка печи составляла особое искусство, которым владели далеко не все, а кто не умел — не брался. В сущности, оно мало чем отличалось от разжигания лесного костра. В семействе Ларионовых топить печь умели Алексей да Ираида Петровна. С вечера кто-нибудь притаскивал из сарая существенную охапку наколотых накануне дров. От них ножом щепали лучинки на растопку. Всю ночь дрова подсыхали в передней.

Утром Алексей открывал вьюшку и нижнюю дверцу для создания тяги, в топку укладывал лучинки домиком и поджигал спичкой. За лучинками следовали поленья потоньше, потом все прочие, и наконец заслонка закрывалась в целях безопасности, чтобы не стрельнул шальной уголек. Внутри бушевало пламя, воздух свистел в дымоходе, унося ядовитый угарный газ (СО). Он выделялся до тех пор, пока на дровах плясали голубоватые языки пламени. Наконец поленья прогорали, пламя гасло, и лишь багровые узоры мерцали в темноте топки на обугленных головешках. Тогда закрывалась вьюшка, чтобы тепло перестало уходить в дымоход. (Тот, кто после вечерней топки слишком спешил ее закрыть, нередко расплачивался жизнью, угорая во сне. В лучшем случае дело обходилось отчаянной головной болью.) Головешки еще долго тлели внутри, сполна отдавая свой жар. Наконец к вечеру остатки выгребали из подпечья и вместе с прочим мусором выносили на двор.

В голландке никогда не готовили пищу, для этого в кухне существовала гораздо более удобная русская печь с очень вместительной топкой. Однако на нее расходовалось столько дров, что в бедственные революционные годы горожане совершенно в ней разочаровались и стали искать замену. Некоторые пользовались самодельными буржуйками — железными бочками на ножках с прорезанной в боку дверцей для дров. В верхний торец бочки вделывалась жестяная труба типа водосточной и уходила в форточку. Буржуйка была как бы антиподом русской печи, противоположной крайностью. Поленья для нее приходилось крошить до микроскопическоих размеров, тепла она вовсе не держала да еще норовила поджечь комнату.

После революции в московских домах развернулась борьба с кухонными печами. Их выламывали по всей высоте здания, не трогая магистральных дымоходов. Вместо них выкладывали простенькие и гораздо более экономные дровяные плиты — подобие невысокого кирпичного камина с чугунной верхней крышкой. Через боковую дверцу в топку подкладывали поленья и разводили огонь; дым удалялся вбок через общий дымоход. Пламя било в чугунную крышку, где были проделаны круглые отверстия с решеточками. Они назывались конфорками; площадь отверстий могла увеличиваться или уменьшаться, смотря по надобности. На конфорки ставили кастрюли, и пламя лизало их снизу. Если конфорка не использовалась, ее закрывали специальной крышечкой. Внутри камина, рядом с топкой, находился духовой шкаф.

Поскольку сила пламени в топке непрестанно колебалась, хозяйка не могла отойти от своих кастрюль или наперед рассчитать необходимое для варки время, как это делаем мы. В зависимости от тысячи причин кушанье могло оказаться готовым и через десять минут, и через полчаса. Человек у плиты находился в положении водителя, который не отрываясь глядит на дорогу, не зная, какие неожиданности подстерегают его впереди.

Бытовая возня

Смешно мне, гражданин начальник, оттого, что я человек,

царь природы, разум у меня мировой, и вынужден, однако,

сидеть в коммунальном сортире, как орангутанг какой-нибудь…

(М.Зощенко)

Плита поглощала порядочное количество дров, поэтому ею пользовались в случае больших застолий или при кипячении белья. Обед для маленькой семьи как правило готовился на керосинке. В круглый чугунный поддон на ножках заливался керосин. Оттуда, через отверстия в крышке, вверх торчали три фитиля; длину их (а значит, и силу пламени) можно было регулировать специальными рычажками. Сверху ставился усеченный конус, собиравший пламя к конфорке. Были керосинки поменьше, с двумя фитилями, называемые грец (от слова «греть, подогревать»). На керосинках готовили блюда, требующие длительной варки, например, мясо.

Керосин продавался по карточкам в специальных лавках, куда ходили с большими бидонами. Одну такую лавочку я еще застал в детстве на Усачевке. Тесная, грязная и темная, она больше походила на слесарную мастерскую. Казалось, в нее нельзя было войти, не запачкавшись. Вонь от нее разносилась до другой улицы. Продавец мерным черпаком наливал из огромной бочки керосин. Тут же продавались краски, гвозди, средства от клопов и крыс.

Если надо было вскипятить чайник, обычно пользовались примусом. Керосин также заливался в нижний поддон, который, в отличие от керосинки, был герметичен. Специальным насосом туда накачивали воздух. Когда открывали клапан, смесь воздуха с керосином под давлением рвалась вверх к конфорке, давая сильное пламя. Зажечь эту смесь спичкой было невозможно; сперва поджигали спирт-денатурат в блюдечке, мимо которого она шла, и этот спирт срабатывал как детонатор. Большими почитателями денатурата являлись опустившиеся пьянчуги из простонародья, у которых не хватало денег на водку.

Грязное белье сперва кипятили на плите в больших тазах, а потом стирали вручную в прямоугольном корыте с округлым днищем и широкими горизонтальными бортиками, на которые можно было класть мыло и другую мелочь. В корыто строгали ножом обмылки и разводили горячей водой. Туда же наклонно ставилась небольшая волнистая стиральная доска, о которую терли (стирали) белье. Кухня все это время была наполнена вонючим паром.

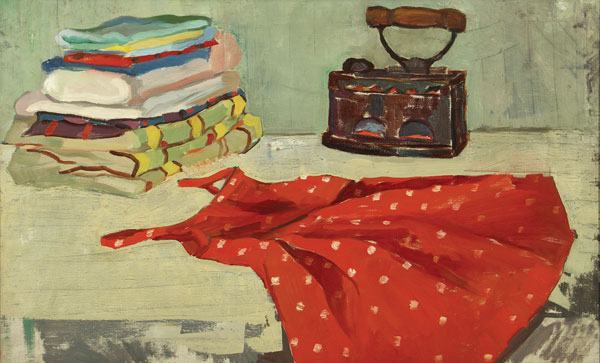

Вместо современных электроутюгов пользовались чугунными угольными утюгами. Маленькие по размерам, они имели дверцу, куда закладывался раскаленный уголек из печки. Понятно, что регулировать температуру такого утюга было невозможно. Требовалась большая сноровка, чтобы не прожечь ткань; многие страховались тем, что набирали полный рот воды и потом шумно спрыскивали вещь перед глажкой. Тем же способом иногда приводили в чувство расшалившихся детей (удостоверяю, что он был весьма эффективен).

Холодильников не было, но в зимнее время их роль выполняли холодильные шкафы под окнами, главным образом в кухне. В толще стены делалсь ниша, отделенная от улицы перегородкой в полкирпича (12 см). С внутренней стороны шкаф закрывался фанерными дверцами. Громоздкие припасы (например, говяжьи кости) зимой просто вывешивались на веревке за окно, но там их клевали синицы.

По утрам мужчины брились безопасной, а самые ловкие — опасной бритвой. В специальной металлической чашечке разводился мыльный раствор и взбивался до состояния пены. Мужчина намазывал подбородок коротким толстым помазком и, глядясь в специальное зеркальце на ножке, начинал скрести себя бритвой. Опасная бритва фактически была обыкновенным, остро отточенным ножиком. Перед каждым бритьем ее правили, стачивая заусенцы лезвия о специальный шероховатый ремень. В безопасную вставлялось тоненькое фабричное лезвие и прикрывалось сверху стальным щитком; эта бритва действовала точь-в-точь как рубанок в миниатюре, и порезаться ею было сложно, разве только сковырнуть прыщ. Тем не менее порезы были обычным явлением, и на этот случай под рукой всегда стояла перекись водорода.

В конце двадцатых годов по Москве распространились детекторные радиоприемники. Слушать их можно было только в наушниках. Небольшие по размеру, они имели вмонтированный в корпус особый кристалл, а сбоку висела на проводе ручка с острой иглой на конце. Слушатель, взяв ручку, тыкал ею в разные грани кристалла, пока не попадал на какую-нибудь радиостанцию.

Вскоре их место прочно заняли знаменитые черные тарелки — предки современных динамиков, транслировавшие три центральных программы. Как-то в Десятую квартиру постучали подвыпившие мужики с молотками и лестницей и стали тянуть провода. Каждая семья могла по желанию выбрать тарелку большую или маленькую. Валентина, всегда страдавшая глухотой, пожелала большую. Мужики сообщили, что трансляция начнется в три часа, и ушли. К трем часам Ираида Петровна с Ритой чинно уселись перед динамиком, сидели-сидели, а он молчит как убитый. Назавтра Ираида Петровна, сыскав мужиков в подъезде, предъявила претензии. Как выяснилось, они спьяну чего-то не туда подключили. В три часа тарелка прокашлялась и повела репортаж о методах стрижки овец в колхозах степного Казахстана, а Рита с бабушкой, сидя на стульях, почтительно ее слушали.

В самом начале войны все приемники, кроме тарелок, велено было сдать в милицию, но после победы их честно вернули назад.

Хотя телефоны появились в некоторых квартирах еще перед войной, в войну они были отключены. Люди писали письма, поздравительные открытки и заезжали в гости без предупреждения. Когда требовалось из дома позвонить кому-нибудь на работу, шли на ближайшую телефонную станцию.

В коммунальной квартире жильцами выбирался ответственный квартиросъемщик. Он отвечал перед домоуправлением за своевременность коммунальных платежей и по другим подобным вопросам. Каждая семья имела электросчетчик и платила за освещение своих комнат отдельно. Находились умельцы, устанавливавшие жучки (отрезки проводов) в обход счетчика и пользовавшиеся, таким образом, бесплатной энергией. Если их ловили с поличным, дело кончалось плохо. Освещение в кухне, передней и т.п. оплачивалось по расчету: нагоревшая энергия делилась пропорционально числу членов каждой семьи. Так же поступали и в других сходных случаях. Уборка мест общего пользования проводилась по очереди, как и прочие крупные мероприятия типа стирки. Конфорки на плите были поделены; в другом варианте каждый мог пользоваться ими всеми в заранее согласованные часы.

Домашние животные

Деревянные домишки, подступавшие в тридцатые годы к самому Садовому кольцу, имели обыкновенный деревенский набор живности, кроме самой крупной. Жильцы каменных домов ограничивались собаками, кошками и клопами.

Перекрытия в кирпичных домах вплоть до хрущевских времен делались деревянными. Со стены на стену перекидывались толстые брусья, снизу к ним подшивался потолок (который штукатурили по дранке и часто украшали лепниной), а сверху поперек клали брусья помельче, и уже на них настилали толстые четырехсантиметровые доски пола. В престижных домах этот пирог сверху дополнялся еще паркетом. В промежутках брусьев свободно ходили мыши и крысы. Когда их травили, они ползли умирать в свои норы и омерзительно воняли оттуда. Для вентиляции подполий в наружных стенах часто делали маленькие решеточки. Борьба с грызунами в отдельно взятой квартире ничего не давала, потому что они легко перебегали из одного подполья в другое.

Этот же фактор способствовал катастрофическому распространению клопов, тараканов и вшей. Особенно много их развелось после Гражданской войны, когда приличные квартиры были уплотнены пролетариями. Клопы чаще всего заводились в щелях деревянных кроватей и по ночам выходили оттуда кусаться, оставляя на простынях мелкие кровавые пятна. Раздавленные насекомые противно воняли. Чтобы затруднить им жизнь, кровати в те времена покупались преимущественно металлические, с железной сеткой вместо матраца, а в тюфяки клали сухую полынь, пижму и пиретрум (порошок ромашки). Если клопов становилось много, кровать отодвигали от стены, и каждая ее ножка ставилась в миску с водой. Тогда клопы заползали на потолок и оттуда падали на спящих. Множество их жило под обоями и внутри фанерных перегородок, разгородивших обширные барские комнаты. Трещины и щели в этих перегородках осматривались в поисках мелких черных точек — выделений клопов в местах их обитания, именуемых гнездами. Эти места мазали бурым ядовитым хлорофосом, а в тяжелых случаях вызывали работников санэпидемстанции.

В начале тридцатых годов не менее трети москвичей было заражено вшами. По крайней мере таково было положение в классе, где училась Рита. Мелкие бледные жучки прятались на голове среди волос и сосали кровь, вызывая зуд. Иногда они падали на парту и переползали к соседу. Другие виды вшей размножались под мышками и в паху. Все они оставляли гниды — мелкие белые яички, приклеенные у корней волос. Взрослые регулярно осматривали волосы детям и друг другу. При малейшем подозрении на вшей голову мыли специальным мылом и ополаскивали керосином. Многие, наскучив этими церемониями, предпочитали стричься наголо, что было особенно распространено среди военных.

Собак в городе было мало, потому что их нечем было кормить. Кроме того, они вызывали нарекания соседей по коммуналке. Исключение составляли немецкие овчарки, воспитывавшиеся по договоренности с военкоматом «для пограничной службы». Конечно, на самом деле большая часть этих собак предназначалась для охраны лагерей ГУЛАГа. «Оборонным собакам» полагался солидный мясной рацион, который преимущественно съедали хозяева. Они пользовались защитой милиции в конфликтах с напуганными или укушенными соседями.

Незадолго перед войной Алексей Ларионов, с детства любивший собак, завел небольшого белого фокстерьера с черными пятнами. Фокстерьер вырос веселый, энергичный и очень ласковый. Когда Алексей возвращался с работы, Томик подскакивал всеми четырьмя лапами и лизал его в лицо. На ночь его сажали в специальный загончик, из которого он вскоре научился таким же образом выпрыгивать. Пришлось накрывать загон тяжелым листом фанеры. На беду, Валентина не переносила собак, а они отвечали ей взаимностью. Когда у Алексея случилось опасное нагноение руки, она убедила мужа, что во всем виновата собака, и Томик был уничтожен.

В каждой квартире жила по меньшей мере одна кошка. Она ловила мышей и создавала домашний уют. Поймав мышь, кошка обыкновенно несла добычу Ираиде Петровне, та гладила ее и давала молока. Каждая семья предпочитала определенную расцветку, которая была к дому. У Кононовых к дому были серые полосатые кошки. Ираида Петровна, заходя в гости к соседям, подмечала кошку на сносях и загодя просила котеночка. В первые недели котенок обычно болел чумкой и иногда умирал. Выживших приучали ходить на ящик с песком, отчаянно тыкая носом в собственные лужи. Кошкам также запрещалось вскакивать на столы и кровати. Под рукой всегда висело скрученное в жгут полотенце. Застав кошку на месте преступления, Ираида Петровна хватала его и крепко шлепала кошке под зад. Летом, когда Ларионовы снимали для Риты дачу, кошки ехали вместе с ней и к осени чаще всего пропадали. Я думаю, что Ираида Петровна специально оставляла их там, поскольку гораздо легче было взять нового котенка, чем отучать взрослое животное от вольготной жизни. Дома кошки ходили гулять на черный ход. Когда же его сломали, кошек стали просто выпускать на лестницу, откуда они сами попадали во двор или на чердак и под утро с мяуканьем скреблись в дверь. Если у них заводились блохи, Ираида Петровна посыпала кошку пиретрумом и крепко заматывала ее в полотенце. Блохи, спасаясь, вылезали кошке на нос, и там она их слизывала.

Одна беременная кошка, желая погреться, вспрыгнула к примусу и опрокинула его. Горящий денатурат разлился на пол кухни. По счастью, рядом оказалась Валентина. Накинув сверху пальто, она сунула руку внутрь и сумела отключить раскаленный клапан примуса. Виновная кошка была немедленно выставлена за дверь.

Новогодняя елка

Новогодняя елка до середины тридцатых годов была запрещена как религиозный и буржуазный пережиток. Ларионовы все равно ставили Рите маленькую елку. Под Новый год по квартирам ходила учительница проверять, нет ли у кого елки. Но Ираида Петровна выносила елку, привязанную к табуретке, в Ритину комнату и прикрывала дверь.

В декабре 1934 года «всесоюзный староста» Калинин неожиданно заявил, что с религией елка была связана по недоразумению; на самом же деле это чисто народный обычай. «Поэтому, — возгласил он, — не будем лишать наших детей праздника». В городе воцарилось радостное оживление. На прилавки магазинов срочно выбросили все, что только можно повесить на елку. Дети опрометью клеили бумажные цепи, вырезали цветные снежинки. Развешивали мандарины, конфеты, южные длинные яблочки и позолоченные грецкие орехи; все это полагалось, дождавшись Нового года, обрезать и съесть. На концы веток прикрепляли игрушечные подсвечники, в них ставили тонкие церковные свечи. Огоньки свечей колебались от движения воздуха, а по стенам и потолку таинственно шевелились тени. Но свечи капали на пол и были чреваты пожаром. Вскоре их заменили разноцветные электрогирлянды.

Однажды на дне рождения Риты, когда еще стояла елка, подвыпивший родственник Константин Лукнов неудачно повернулся и уронил ее на пол. Стекляшки брызгами разлетелись по комнате, Рита пустилась в рев. Назавтра Лукновы приволокли в подарок огромный набор новеньких ярких игрушек. Здесь были танки, самолеты, красноармейцы и много больших разноцветных груш. Одна исключительно мерзкая синяя груша с летящими по ней фиолетовыми птицами, сколько ни падала, умудрилась дотянуть до XXI века. Все-таки стеклянных игрушек выпускалось мало; преобладали плоские картонные фигурки на ниточках и другие, вылепленные из пропитанной клеем ваты. Большой популярностью пользовались длиннейшие бусы; однако стоило нитке порваться, как они дождем осыпались вниз. Верхушку елки украшали звездой, предпочтительно красного цвета.

Как-то раз Алексей ставил елку и поколол правую руку. Скоро она распухла и начала нестерпимо болеть. Врачи определили флегмону — внутренний гнойник, прорыв которого грозил заражением крови. Они полагали, что в лесу возле этой елки лежало какое-то дохлое животное, и Алексею в ранку попал трупный яд. Ему несколько раз резали руку, но найти гнойник не могли. Наконец выяснилось, что дальнейших инъекций наркоза Алексей не перенесет. Тогда встал вопрос об ампутации. Алексей уже смирился с несчастьем и прилаживался писать левой рукой. В последний момент знакомые направили его к старому дореволюционному профессору. Профессор пощупал руку и вдруг, выхватив откуда-то из-за спины скальпель, ударил повыше запястья. Алексей вскрикнул, и тут же фонтаном брызнул гной.

Однако на этом беды не кончились. Чтобы рука зажила без последствий, гной должен был полностью выйти наружу. Для этого надрезу не давали срастись, вставляя туда марлевые жгуты. Но у Алексея оказалась невероятно сильная сворачиваемость крови. На другой день рана срасталась со жгутом внутри, и перевязки приводили к повторным болезненным вскрытиям.

Когда рука наконец зажила, выяснилось, что в ней серьезно повреждены сухожилия. Вечерами Алексей подолгу упражнялся с теннисным мячом, восстанавливая хватку кисти, но тщетно: она разжималась при малейшей нагрузке. Он, конечно, не догадывался, что это увечье убережет его от призыва на фронт и тем сохранит ему жизнь. До самой смерти его правая рука от локтя до запястья была исчерчена множеством белых перекрещивающихся шрамов.

Летние дачи

Отпуска в тридцатые годы были коротенькие, а гулять за свой счет никому не давали. Поэтому каждый раз, едва наступало лето, Валентина начинала жаловаться, что не с кем оставить дочь, и затем увольнялась из своей Наркомнефти, твердо договорившись с главным бухгалтером, что тот возьмет ее обратно в сентябре. Так продолжалось довольно долго; наконец главному бухгалтеру надоело работать все лето в неполном составе, и он пригрозил Валентине, что больше ее обратно не примет. С тех пор Рита жила на дачах вдвоем с Ираидой Петровной, а остальные члены семьи наезжали туда по выходным.

Традиция проводить летние месяцы на природе настолько укоренилась среди дореволюционной московской интеллигенции, что семьи, остававшиеся в душном и пыльном городе, пользовались всеобщим презрением. Состоятельные отцы семейств устраивались в барских усадьбах, беднейшие норовили снять флигелек поскромнее, хотя бы в складчину. Дачные местности начинались сразу за городом и тянулись вдоль расходившихся во все стороны железных дорог. Константин Иванович предпочитал Кунцево и Немчиновку по Белорусскому направлению, но об этих благословенных временах никаких преданий не сохранилось.

Когда улеглись революционные бури, старая привычка напомнила о себе. Уцелевшие дачники зачастили к уцелевшим хозяевам. Однако большинству приходилось ориентироваться на крестьянские избы с присущей им грязью, клопами и пьянками. Вскоре крестьяне, оценив материальную сторону дела, взялись приводить свои домишки в порядок, а некоторые даже возводили поблизости резервные хибары, куда на лето переселялись сами. Заработанными деньгами они, по всей видимости, делились с местным начальством, потому что никаких гонений не было. В конце весны на фасадах сдававшихся изб красовались листы белой бумаги; горожане бродили по деревне, знакомились с хозяевами и сходились в цене.

Во вторую неделю июня, когда завершались холодные утренники, Алексей добывал подводу, а впоследствии грузовик, наваливал вещи, и Валентина с Ираидой Петровной и Ритой переезжали на дачу. Иногда им составляли компанию семьи сослуживцев или соседей по дому.

Едва заняв отведенную комнату, Ираида Петровна кипятила воду и устраивала генеральную уборку, результатов которой хватало даже хозяевам на осень. Пазы бревен прошпаривались, по тюфякам и кроватям щедро сыпался пиретрум от клопов, а захваченная из Москвы кошка оперативно ликвидировала мышей. Обустроив жилище, Ираида Петровна искала аккуратную хозяйку с рыжей коровой, которая все лето снабжала ее молоком. Потом они с Ритой долго гуляли по улице, чтобы удовлетворить любопытство местных жителей, которые незаметно разглядывали их сквозь занавески. Доброжелательная общительность помогала Ираиде Петровне быстро наладить с ними приятельские отношения, а их детишки составляли Рите компанию для игр.

В конце недели на дачу собирались остальные члены семьи и весело проводили выходной, собирая грибы и купаясь в речке. Вездесущие родственники не оставляли их и здесь. Воскресным утром семейство отправлялось на станцию «встречать», и непременно кто-нибудь к ним приезжал. Тогда веселье разгоралось с новой силой, а вечером все они возвращались в город.

Сперва Ларионовы снимали дачи по южному направлению, в Люблино и в Царицыно. Погрузив вещи на подводу, Алексей добирался туда вслед за неторопливой конягой пешком. В Люблино был организован ягодный колхоз. Местные жители целыми днями гнули спины на плантациях земляники, малины, смородины, крыжовника и особенно вишни. Хозяева избы притаскивали домой ягоды в огромных плетеных решетах; Ираида Петровна за копейки покупала их и запасалась вареньем на зиму, при этом Рите полагались все пенки.

В Царицыно был старый запущенный парк, спускавшийся к зеленым от тины прудам. На склоне в окружении столетних дубов и лип пряталась небольшая круглая беседка с позолоченным снопом колосьев на крыше. Как-то в выходной Ларионовы гуляли по парку, и вдруг надвинулась туча. Люди со всех сторон хлынули к беседке. Но Валентине показалось оскорбительным толкаться там в тесноте, и она, не обращая внимания на окрики Алексея, повернула домой. Когда Ларионовы, злые и промокшие, наконец успели обсушиться, прибежали испуганные люди и сообщили, что в беседку «Золотой сноп» ударила молния и погубила всех, кто там прятался.

С середины тридцатых годов по неизвестной причине пошла чехарда: каждый год семья выбиралась на новое место, даже по другому направлению. Жили в Кашире (Павелецкая дорога), в Правде (Ярославская), в Полушкино и Григорово (Белорусская), в Кудиново (Нижегородская), в Вельяминово (Рижская), в Грибаново (Усовская ветка). То ли из раза в раз попадались неудачные хозяева, то ли осторожный Алексей, памятуя о репрессиях, не хотел подолгу задерживаться на одном месте и мозолить глаза тамошним осведомителям (вспомним, что плата за дачу передавалась хозяевам нелегально).

В верховьях Москвы-реки среди заливных лугов раскинулась деревня Григорово. На противоположном крутом берегу темнел сосновый бор. Однажды Рита с группой девчонок переплыла туда за грибами. Возвращаясь назад, она слишком рано перестала грести и неожиданно ушла вниз с головой. Этот случай так ее напугал, что она, уже уткнувшись в берег, все колотила коленками по воде. С тех пор Рита никогда не плавала на глубоких местах и наперед проверяла участок купания ногами.

Как-то воскресным вечером, только Ларионовы улеглись спать, под окном зашумели, и по стене поползли отблески красного зарева. Это загорелся соседний дом. Эвакуировав женщин в овраг сторожить барахло, Алексей полез на крышу своей избы. Ему подавали ведра с водой, и он поливал раскалившуюся дранку, чтобы она не вспыхнула тоже.

Один год оказался совсем неудачным. Сперва дачу сняли по Ярославской дороге, в поселке «Правда». С первых же дней у Ираиды Петровны стали пропадать мелкие вещи. Наконец она подслушала разговор хозяев и поняла, что они попали в воровское гнездо. Алексей велел не подавать виду, а сам неожиданно явился с грузовиком, навалил вещи и был таков. Хозяева только успели поймать кота и заперли на чердаке. Он вопил оттуда, но вызволить его не представлялось возможным. Кот Пушок был действительно уникальным: он исполнял команды, ходил на задних лапах и обожал варенье. Ольга и Софья несколько раз возвращались в поселок искать его, но тщетно.

Поскольку лето едва началось, срочно подыскали домик в Кудиново, к востоку от города. Здесь Алексея прельстили остекленные веранды. Он приписал их аккуратности и зажиточности хозяев, а дело оказалось в бесчисленных комарах, гнездившихся в соседнем болоте.

Как-то в выходной Ларионовы, гуляя вокруг деревни, набрали грибов, и в их числе один сатанинский. Уж так получилось, что за обедом он весь достался Рите. К вечеру начались рези в животе, сильнейшая рвота и понос. Ираида Петровна отпаивала ее молоком, но без толку. Рита лежала на кровати голой, потому что даже легкая простыня казалась пудовой тяжестью. Между тем за стеной у хозяев по радио читали лермонтовского «Демона» (интересное совпадение!), и Рите от этого стало так тошно, что Ираида Петровна взмолилась, чтобы они выключили. Так протекла бесконечная ночь, а под утро Рита, едва приоткрыв глаза, увидела, как их серая кошка бесшумно вспрыгнула с улицы в форточку и оттуда на пол, и пошла к миске с молоком. Тогда рассвело, боль в животе утихла, и неприятный инцидент обошелся без последствий.

В Кашире Ларионовых приютила интеллигентная местная учительница. Ее муж водил паровозы к Москве и обратно и редко ночевал дома. Просторный чердак был завален грудами книг, в которых Рите позволено было копаться. С крутого песчаного косогора открывалась панорама широчайшей Оки, сплошь усеянной мелями. Куры с кудахтаньем бродили на самой середине течения; надсадно гудели застрявшие в песке пароходы. Из труб знаменитой Каширской электростанции, первенца советской энергетики, тянулись шлейфы черного угольного дыма. В городе петляли заросшие травой улочки, на рынке продавалась Титовка (местный сорт яблок) и вкуснейший квас. Его готовили на минеральной воде источника, до революции почитавшегося святым.